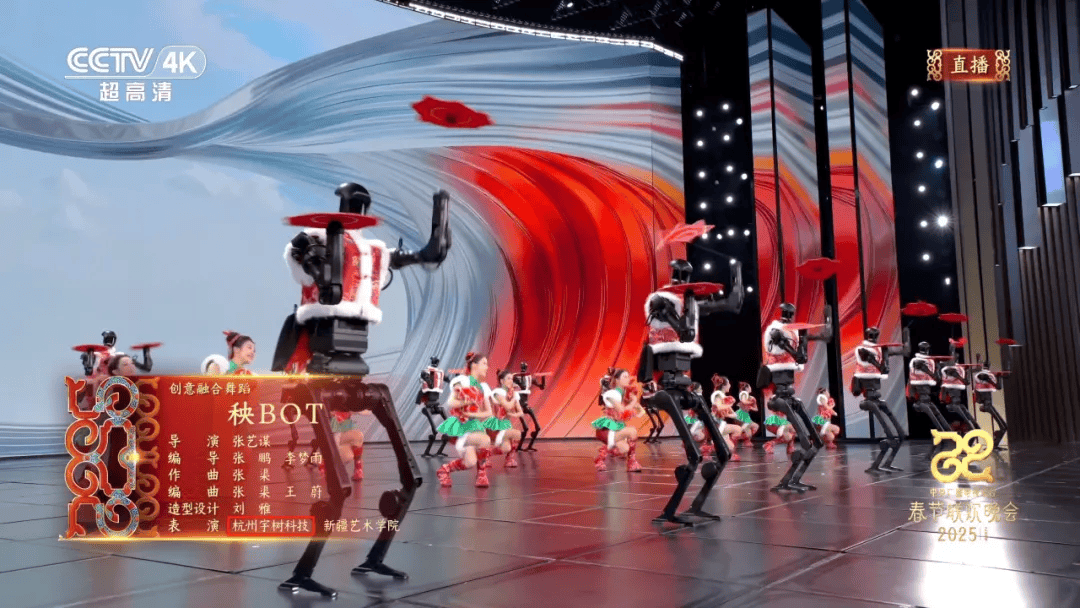

花棉袄、小蛮腰,红手绢还飞得老高……“起猛了,看见太奶扭秧歌了。”本以为又是一年平平无奇的春晚,没想到一碗“赛博饺子”承包了一整个春节的笑点。

当我们对多数机器人的印象还停留在“机械太奶”“能动就行”时,春晚上步伐稳健、动作整齐的花棉袄们无疑“扭”出了不小的震撼。这群“显眼包”名为H1,背后的研发企业是人形机器人领域最知名的公司之一宇树科技,其CEO为上海大学机械工程专业2016届硕士研究生、浙江理工大学机械电子工程专业2013届本科校友王兴兴。

早在2015年,习近平总书记就曾致信祝贺首届世界机器人大会开幕。2023年11月,总书记在上海市考察调研时,还在上海科技创新成果展与傅利叶智能公司研发的人形机器人同框。他曾指出,“机器人革命”将影响全球制造业格局,我国将成为全球最大的机器人市场,我们不仅要把机器人水平提高上去,而且要尽可能多占领市场。

从工厂中精准作业的机械臂,再到从科幻电影破壁而出的人形机器人,“造梦”机器人——机械、控制、自动化、电气、通信、计算机等专业都和它有着千丝万缕的联系,而要说高校中与这场“梦”最相关的专业,机器人工程一定榜上有名。

363所高校,造机器人

代码080803T——这串字符说明了机器人工程专业的“身份”,它属于工学下的自动化类专业,也是国家满足经济社会发展特殊需求所设置的特设专业,作为特设专业,它的跨学科和实践属性尤其鲜明。

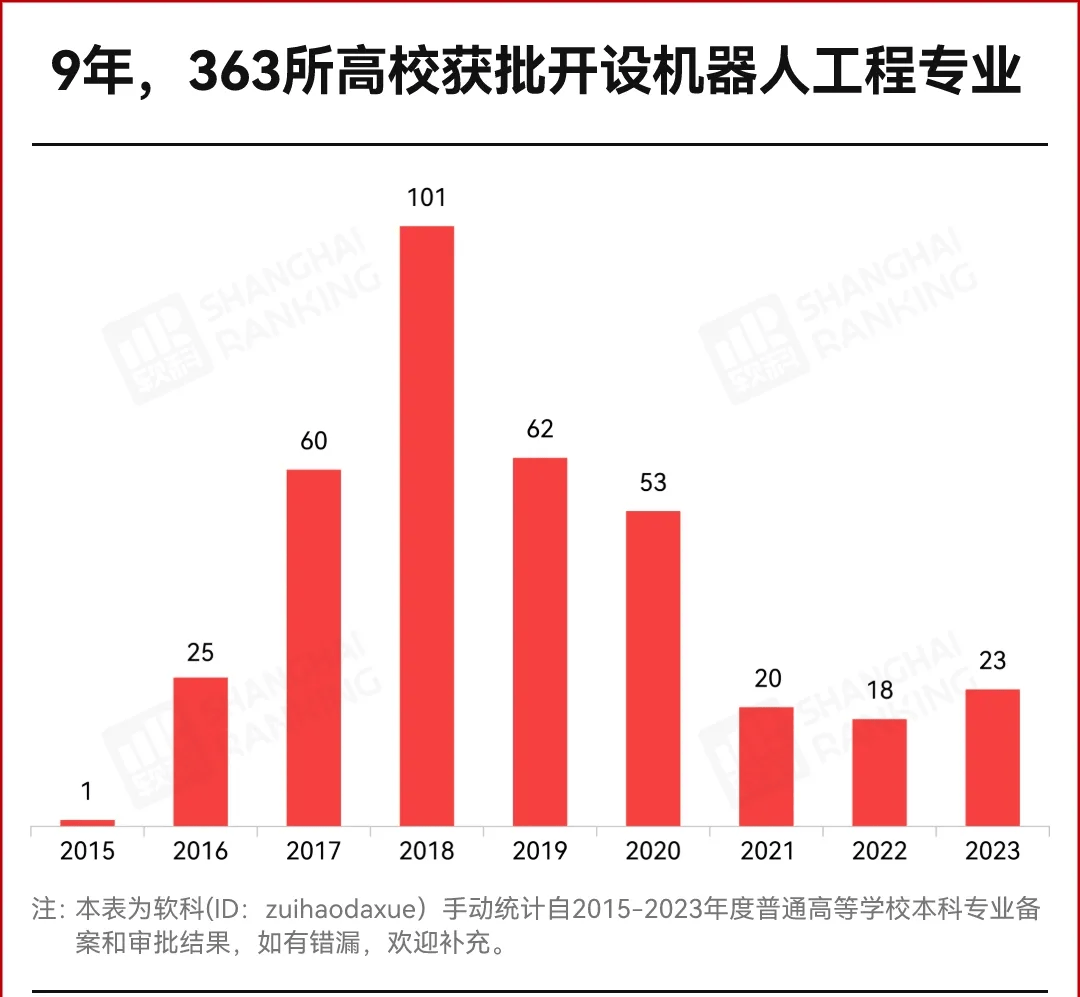

科幻、未来、赛博……尽管“机器人”总是听上去很“新”,但在高校界,它已经不算是一个新专业了。根据教育部公布的历年普通高等学校本科专业备案和审批结果,目前,全国共有363所高校获批开设机器人工程专业,其中49所是“双一流”高校。

2015年,“中国制造2025”战略将机器人列入十大重点领域之一,不久后,东南大学开设了全国首个机器人工程专业,成为第一所“吃螃蟹”的高校。2018年度,新开设该专业的高校数达到顶峰——101所高校集中布局,此后新开设高校数量大幅下降,最近3年趋于平稳。

不过,新增机器人工程专业的高校数下降,绝不意味着专业遇冷,伴随着大批高校的涌入,这一专业赛道的布局日趋饱和,高校也面临着新一轮的提质升级。

有高校在这一专业的基础上继续探索“机器人”专业建设的可能性。获批机器人工程专业的同年,船舶海洋领域的老牌强校哈尔滨工程大学开设“海洋机器人”专业,探索领域细分的可能;第一个“吃螃蟹”的东南大学则再次站上潮头,2023年开设全国首个“未来机器人”专业,成为教育部2023年首次成立的“交叉工程专业类”的首个专业,意在培养引领机器人技术发展、能解决机器人领域未来5-10年后出现的具有原创性、交叉性和颠覆性的技术问题的领军人才。

本文统计了所有开设机器人工程本科专业的高校,发现363所高校中,包括东北大学、湖南大学2所985在内的12所高校专门为机器人工程专业开辟了机器人学院,其中哈尔滨远东理工学院早在2012年就成立了机器人工程学院,是国内高校首家“机器人学院”,东北大学则在2015年,整合信息科学与工程学院、机械工程与自动化学院等相关学院资源成立机器人科学与工程学院,成为985高校中的先行者。

回复下载

还有一批高校选择为机器人专业戴上“智能制造”这顶响当当的帽子,响应“加快建设制造强国”“积极培育和发展新质生产力”等国家重大战略需求,在建设机器人专业的同时,同步培养智能制造工程、工业智能等领域的人才。

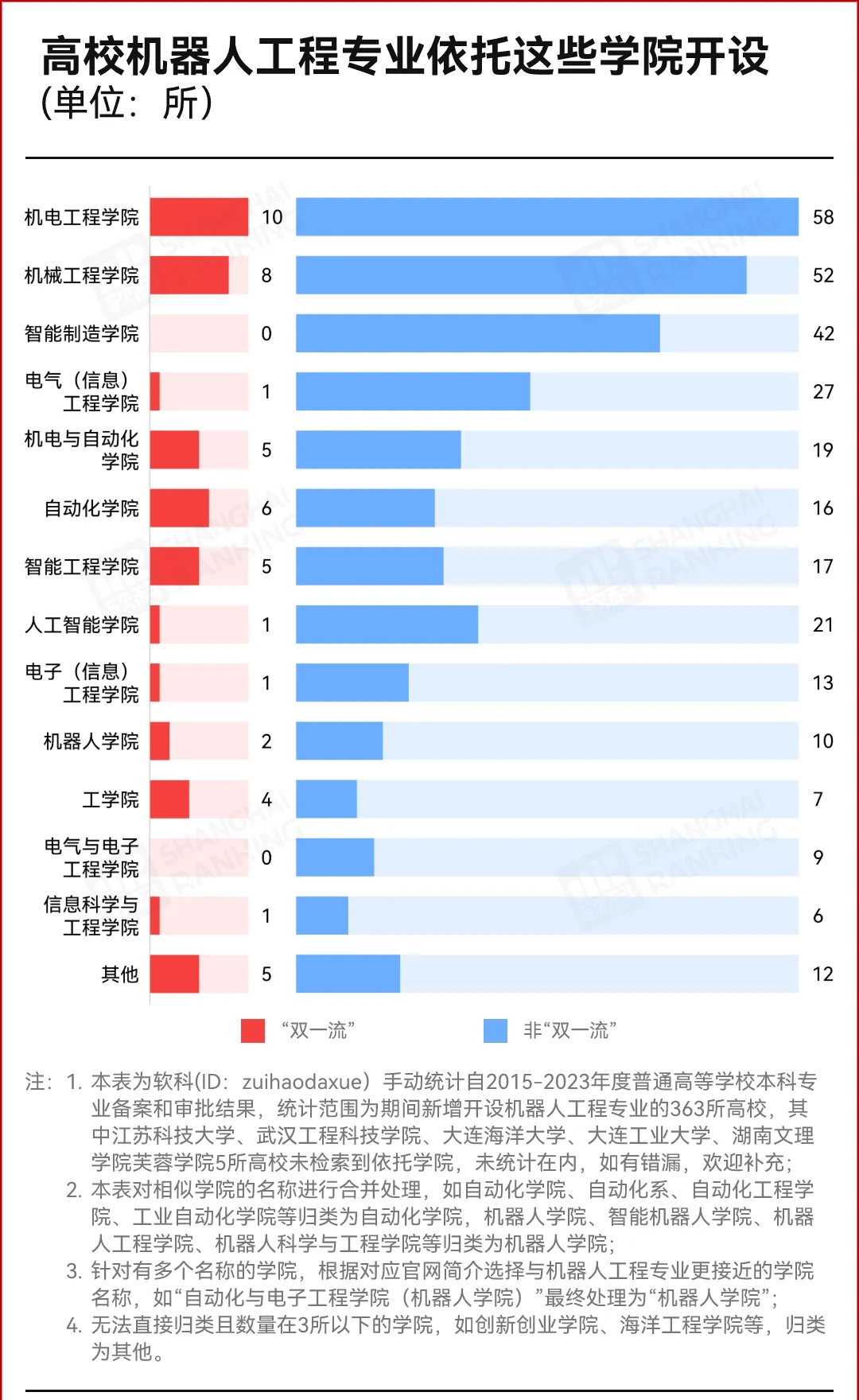

不过,更多的高校还是依托现成的相关学院,如机电工程学院、机械工程学院、自动化学院等,以便整合优势资源,让新专业能够充分利用现有的师资、平台、项目等加速成长。

虽然学院名千姿百态,但万变不离其宗,大多离不开机械、机电、电子、电气、智能、自动化这些高频词的排列组合。清新脱俗的做法也不是没有,比如淮海工学院和济南大学泉城学院选择在海洋工程学院开设机器人工程专业,精准入局,打起了海洋经济和智能制造的“组合拳”;辽宁科技大学和东莞理工学院更是直接,搬出创新创业学院,开宗明义,把新专业的人才培养目标一口气说了个干净。

学机器人技术,哪家强?

学机器人技术,哪家强?如果把范围框定在开设机器人工程专业的高校,根据2024软科中国大学专业排名,182所高校上榜。“双一流”高校中,北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、东南大学、浙江大学、山东大学、北京理工大学、东北大学这7所985包揽了全国前2%;非“双一流”高校中,广东工业大学(第15名)、山东科技大学(第19名)、燕山大学(第26名)领跑,浙江工业大学、深圳大学、上海理工大学、江苏大学、武汉科技大学亦跻身前10%。

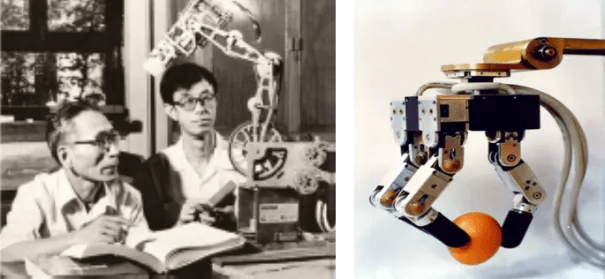

1987年,北航机器人研究所由我国空间机构学及机器人技术专家张启先院士创建,作为全国首批博士学位授予单位,培养了我国第一个机器人技术博士。机器人工程专业继承了彼时的风采,依托“双一流”建设学科——控制科学与工程,培养可“设计&开发智能机器人”的高端人才,在老一辈科学家的带领下,在空间机构与机器人等方向上做出开创性成果。

图源:北京航空航天大学

同样是国内最早从事机器人研究的高校之一,哈工大曾研制出我国第一台弧焊机器人、第一台点焊机器人、第一台空间在轨维护机器人,在空间机器人、微纳机器人、医疗机器人、服务机器人、仿生机器人等方面的研究在国内国际上占有重要地位,“空间机械臂技术”入选2013年度“中国高等学校十大科技进展”。

非“双一流”高校风采各异。就业不输985,凭借“以用带学”专业教学模式广受好评的广东工业大学,其专业前身为粤港机器人联合学院,毕业生多供职于腾讯、寒武纪科技、大疆创新等知名IT及制造业公司;全国大赛丝毫不怯,山东科技大学连续六年闯入RoboMasters全国大学生机器人大赛总决赛,“SmartRobot战队”更是江湖上叫得响的名号;解得了硬核难题,燕山大学解决特种并联机器人装备技术难题,应用于FAST馈源舱、北斗三号系列卫星可展天线。

创业,成毕业生主赛道

2023年1月,工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提到要培育机器人发展和应用生态,增强自主品牌机器人市场竞争力。

过去一年,市场上的机器人,尤其是人形机器人肉眼可见地多了起来。据公开媒体报道,截至2024年年底,国内人形机器人整机公司已超过80家,而全球范围内这一数字接近150家。造一台人形机器人,或许正在成为2025年最炙手可热的事情。

人形机器人行业,创业是常态。前文就有提到,有高校直接将机器人工程专业放到创新创业学院下招生。乐聚、智元、宇树、傅利叶、优必选……这些大名鼎鼎的人形机器人初创公司中,有不少都从高校孵化而出。

机器人这一产业的研究早期集中在高校和科研机构,公开报道中,就有媒体将这波人形机器人创业热潮形容为“北清华、南交大”格局——清华这边,星动纪元、银河通用、加速进化、星海图等均身家过亿;上交这边,智元、傅利叶、UniX AI等被资本轮番追投并量产商用,发展可谓“风驰电掣”。

已经在商业化道路上摸索了一年多时间的乐聚,其创始人冷晓琨毕业于哈工大。2015年,机器人“发烧友”冷晓琨与志同道合的伙伴创办了哈尔滨乐聚智能科技有限公司,并入驻哈工大大学生创新创业园。不到3年时间,这支团队就研发出了具有自主知识产权的机器人硬件和控制系统。

2023年12月,浙江人形机器人创新中心落户宁波海曙,落户不久就发布“领航者2号NAVIAI”并亮相2024世界机器人大会。中心背后的“操盘手”,是宁波市政府与浙江大学机器人实验室熊蓉教授团队。机械、控制、计算机等作为优势学科为浙大的机器人专业撑起了一片天。云深处、迦智科技……在机器人领域,浙大已经涌现出了一批优秀的校友企业,成长为浙江的一支“机器人”天团。

在某种程度上,春晚的这场赛博盛宴似乎比科幻更“科幻”。文章的结尾,尽管我们还是要有一些老生常谈,说说背后我国机器人产业的发展,说说“中国制造”走向“中国智造”的缩影,说说高校机器人专业建设从无到有、从有到强的有力见证,但面对这段由代码编译而出的传统文化,也实在答不上来“要到哪儿去”的问题。这场持续千年的自我凝视或许本身就是一道无解的题。

不过嘛,与其纠结问题,不如大快朵颐,干了这盘饺子