如果孩子不去学校了,很可能只是“不想上学”,而不是“逃学”。

虽然"逃学"和"不想上学"在表面上都表现为不愿意去学校,但背后的根本原因是不同的。

逃学,通常是一种规避责任的行为。逃学的背后很可能是孩子的行为习惯问题,或者对上学的价值认识不足。

“不想上学”的孩子可能并非真正地不愿意上学,而是因为上学所带来的种种不愉快或负面体验而表现出不愿意上学的态度。可能是由于学习困难、社交问题、校园欺凌、学习评价、心理压力等多种因素导致的。需要我们细致地了解孩子的感受和需求(倾听孩子对“感受”的描述特别特别重要),提供更多的支持和帮助。

对“不想上学”的孩子来说,他们需要的是“治愈”,而不是“教育”。

简单地说,“逃学”主要是行为习惯问题,而“不想上学”主要是心理问题。

孩子的"不想上学"表现可能是一种应激反应,是他们试图逃避或规避不愉快经历的方式。他们可能没有真正的反对学习或上学的动机,而是因为一些外部因素让他们对上学产生了负面情绪。并且这种负面情绪长期得不到关注和消化,逐渐积累成一种对上学的恐惧心理。

如果我们把“不想上学”归为“逃学”,用解决行为习惯问题的方式去解决心理问题,那很可能是南辕北辙。不但不能解决“逃学”问题,还可能对孩子造成更大的心理伤害。

在昆明丑小鸭中学,13年来,面对的都是“不想上学”的初中孩子,这些孩子基本都已经不在学校上学了,但后来这些孩子90%以上都在正常上学。

我们发现,孩子“不想上学”的核心问题是关系问题。“不想上学”的孩子大多是在学校遇到了师生关系问题或者同伴关系问题。“不想上学”的孩子往往把自己关在自己的房子里,有些孩子甚至走进自家的客厅都很困难。为什么?因为孩子需要的家庭功能不存在,孩子对家庭不认可,孩子心中的家庭关系正在解构。在这样的孩子的内心,只有“房间”,没有“家”。

(上图:孩子们自己“打造”的丑小鸭中学吉他社)

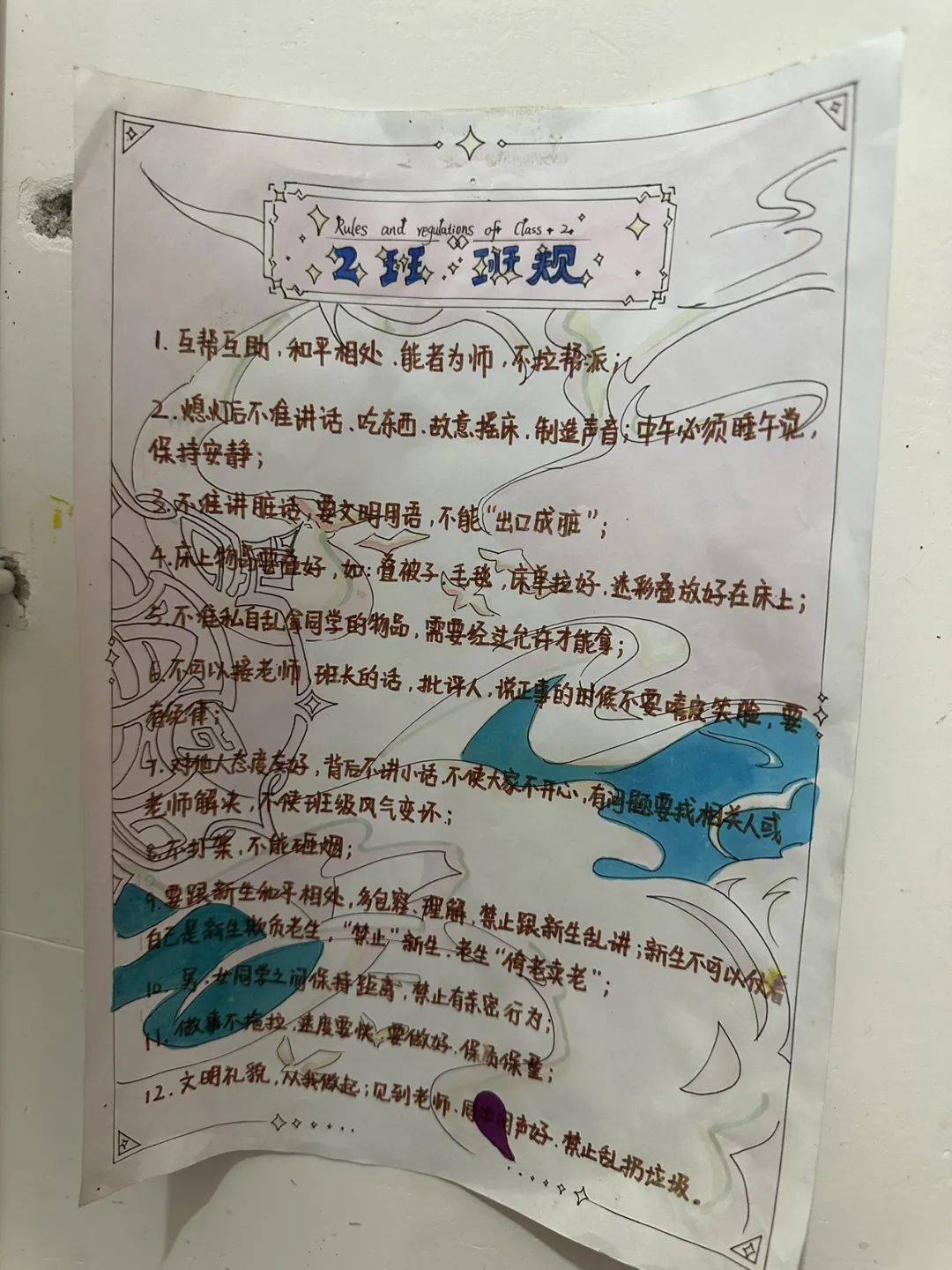

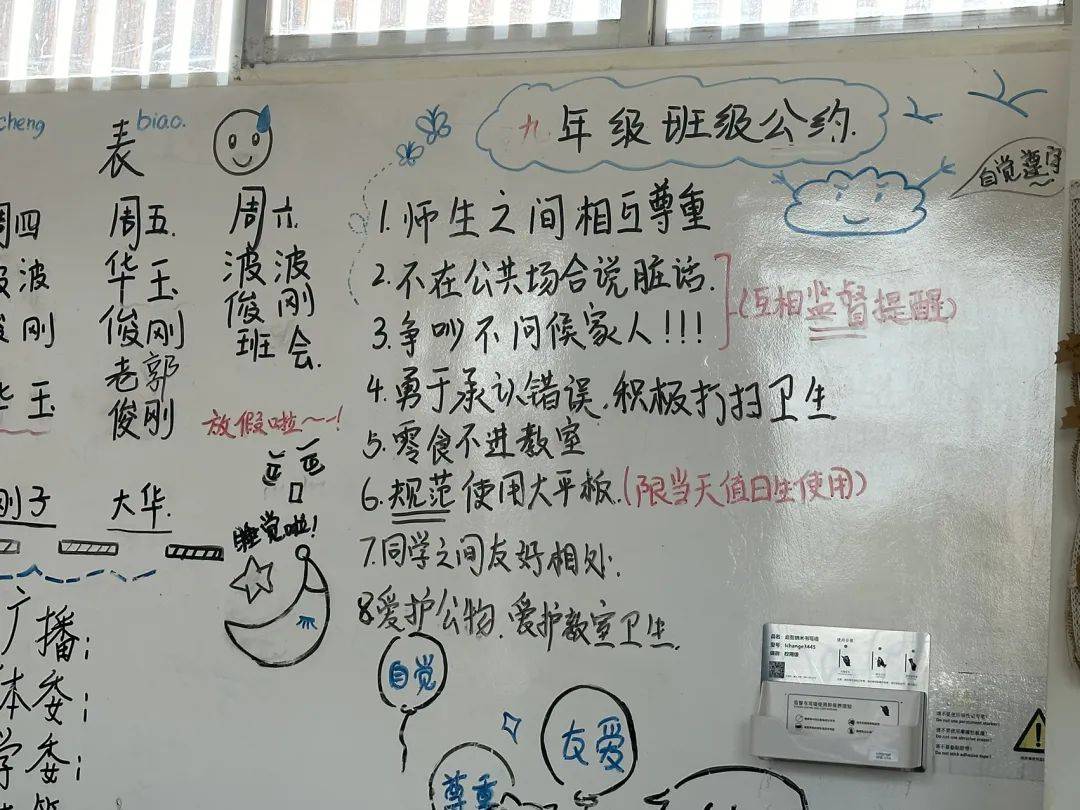

(上图:孩子们自己制定的“班规”)

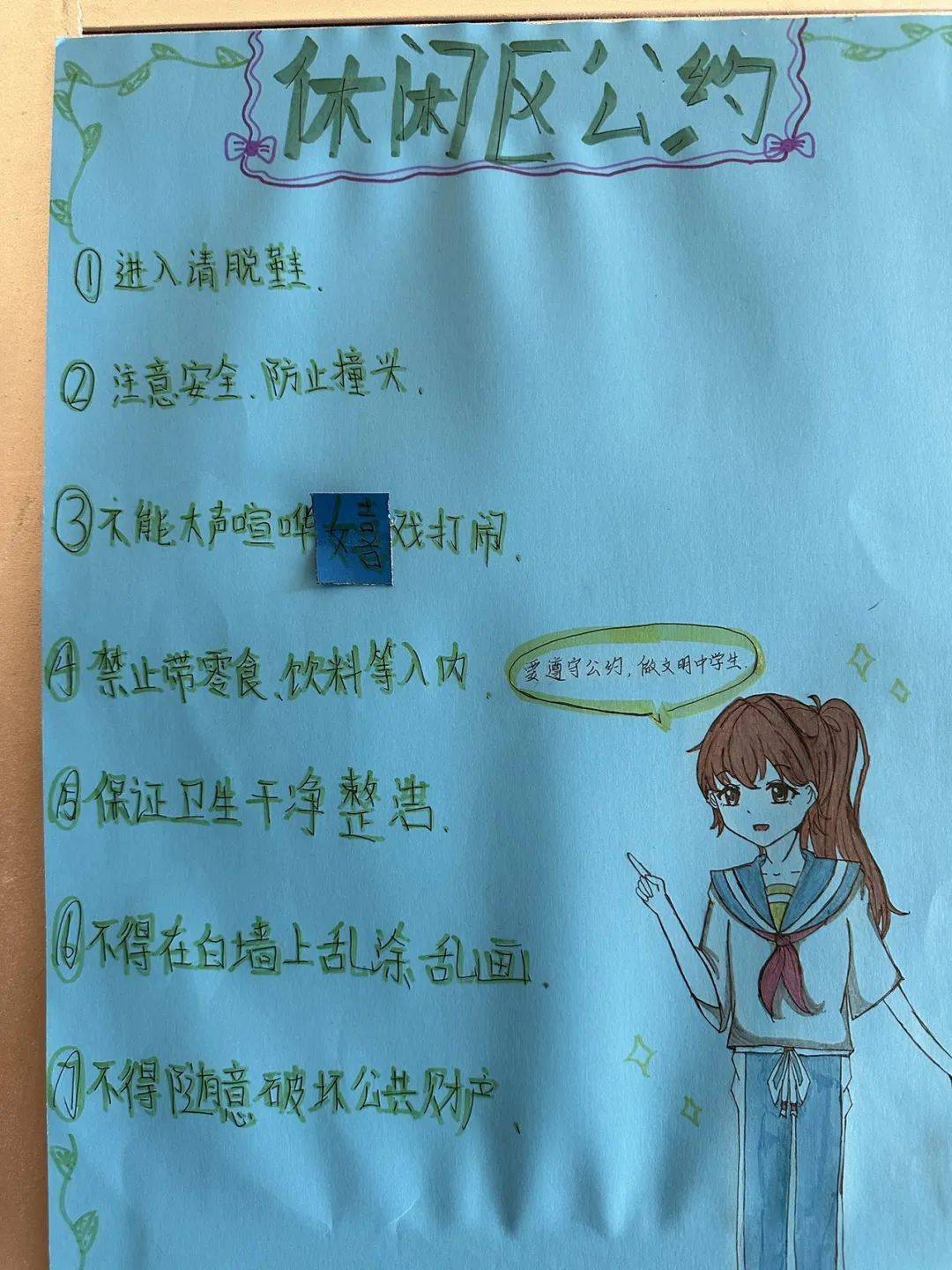

(上图:丑小鸭中学教室)

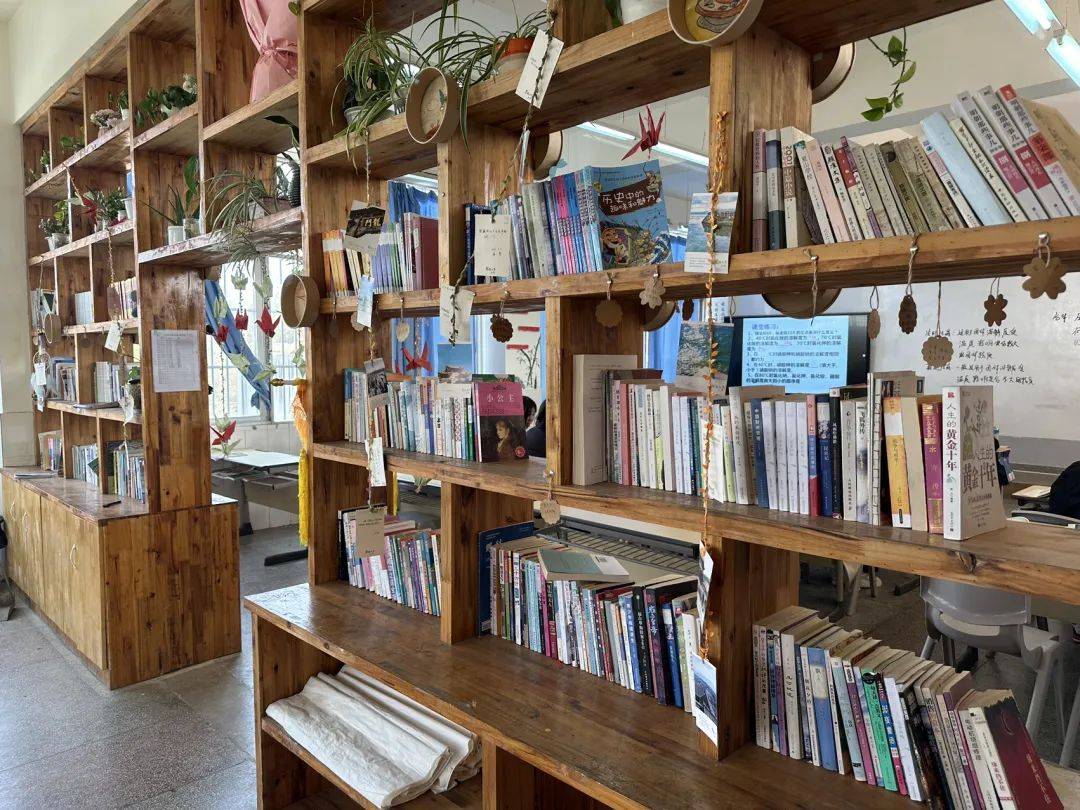

(上图:丑小鸭中学走廊)

(上图:丑小鸭中学食堂)

“不想上学”的孩子,首先是建构关系的能力缺失。“教育”(这里指说教),对他们来说可能是无效的,或者会适得其反。在学校,为他们创设建构关系的场景特别重要。让孩子们感受到学校的场景是专为他而设计的。温暖、自由是这种场景的主旋律。

温暖,是治愈一切的力量。

——2025年2月15日

(詹大年 昆明丑小鸭中学校长)