归去来兮,正当其时。

11月1日,“科研女神”颜宁亮相深圳,正式官宣:将辞去普林斯顿的教职,回到深圳协助创建深圳医学科学院,出任创始院长。这一次归国,她将向着自己的“第三个梦想”出发——10年、20年之后,在世界生物医药的版图上,深圳将占有重要的一席之地。此消息一出,迅速引发各界关注,登顶微博热搜。

图源:微博

学成归国,做巨变的创造者,历来是知识分子的气节。建国伊始,面对新中国的“一穷二白”,“中国现代数学之父“华罗庚,“两弹元勋”邓稼先、钱学森,“地学大师”涂光炽......一批杰出科学家冲破重重阻挠,义无反顾回到祖国怀抱,在中国大地上树起一座座不朽丰碑。

时光跨越几十载,从科技救国、科技立国到科技强国,如今中国的科研之路越来越宽阔平坦,人才回流正在加速,更有不少顶尖学者纷纷踏上万里归途加盟国内高校,引领专业领域的发展,成就更多创新高地,肩负起新时代赋予的重任。

学术巨擘,全职归国

2022年以来,顶尖学者归国全职加盟高校的消息频传,在高教界引发诸多关注。

全球大咖,纷至沓来

西湖大学作为一所“高起点”新型研究型大学,面向全球招揽领军人才的步伐从未停歇。

2022年伊始,国际知名病毒学家、“新型疫苗设计师”孙仁全职加入西湖大学,任讲席教授、应急医学研究中心主任。孙仁教授在病毒与宿主相互作用领域取得了多个里程碑式成就,并在等国际一流学术期刊上发表论文180余篇。此前,他曾担任加州大学洛杉矶分校(UCLA)杰出教授、香港大学讲席教授,及美国国家癌症研究院科学顾问委员。

3月,德国工程院第一位留德华人教授院士曾安平,全职加入西湖大学,任西湖大学合成生物学及生物工程讲席教授、合成生物学与生物智造中心创始主任。曾安平教授曾任汉堡工业大学终身教授,是生物技术领域的领军人物。他在国际高水平刊物上发表论文300多篇,同时曾获中国国家(海外)杰出青年基金、美国医药和生物工程学院(AIMBE)会士(Fellow)等多项海内外荣誉。

8月,澳大利亚墨尔本大学电气与电子工程系的教授、著名光通信专家谢伟,全职加入西湖大学工学院,任光通信与传感讲席教授。谢伟教授曾在美国加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室、新泽西州霍姆德尔的贝尔实验室等多个知名机构工作。由于谢伟教授在光正交频分复用的突出贡献,他被分别授予IEEE Fellow和OSA Fellow。

数学大家,再续传奇

4月20日,被《纽约时报》称为“数学皇帝”的“菲尔兹奖”首位华人得主丘成桐从哈佛大学退休,受聘清华大学讲席教授。这意味着丘成桐将全职任教清华。

丘成桐(右)

图源:清华大学官微

丘成桐对现代数学的发展有着根本性的影响,对数学学科的许多分支都作出了意义深远的贡献。他发起面向大中学生的各类数学奖项及竞赛,在多地高校创建数学研究中心,在清华大学开办“丘成桐数学英才班”,实施“丘成桐数学科学领军人才培养计划”,推动中国数学研究和教育事业发展,为中国培育数学英才。为增进华人数学家交流合作,他发起国际华人数学家大会,20多年来在国际数学界发出华人之声。

丘成桐院士的加盟,使清华大学在建设世界一流大学的征程上又增添了一位大师、一位国际数学界的领军人物。

厦大游子,追光而行

今年8月,据厦门大学官网消息,厦门大学校友、新加坡工程院院士、激光光学领域国际领军科学家洪明辉教授受聘厦门大学陈嘉庚讲席教授,全职加盟厦门大学航空航天学院。

洪明辉教授长期从事激光微纳加工及检测技术研究,在高功率激光先进制造领域取得了卓越成就,目前已在等国际一流学术刊物发表论文500余篇,合著学术专著15部,拥有中国、新加坡、美国、德国等国专利42项。

加盟厦门大学后,他将围绕微纳制造及检测技术在能源材料领域的应用开展前沿研究和产业化工作,领导先进光学智能检测平台的建设,并将推动光学万用仪的产业化,为厦门大学航空航天和海洋等国家战略产业领域的高端装备研发提供有力技术支撑。

医学大牛,落地深圳

据南方科技大学官网显示,美国阿拉巴马大学伯明翰分校终身教授、生物医学工程系副主任覃刚健,于今年9月已全职加入南方科技大学,现任南方科技大学医学院讲席教授,博士生导师。

覃刚健

图源:南方科技大学官网

作为心血管再生医学领域的领军学者,覃刚健教授多年来从事心血管系统发育、干细胞生物学、和缺血性心脏病的病理生理学研究,在相关领域完成了一系列原创性工作,担任了10余种SCI期刊的编委,并曾任美国心血管卓越研究院 (ACRE)主席。

对于选择加入南方科技大学的原因,覃刚健提到,“做科研最看重的就是学术环境。南科大是一所很年轻、发展很快的新型大学,这里的PI和带头人能力都非常强,我们经常互相帮助,一起协作,这样的环境是千金难买的,而且深圳也是一座非常开放包容的城市。”

“夫妻院士”,双双加盟

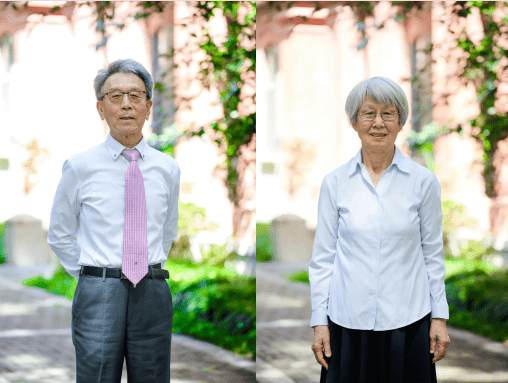

9月19日,澳大利亚科学界知名的“夫妻院士”——窦世学教授、刘化鹍教授全职加盟上海理工大学。

窦世学(左)、刘化鹍(右)

图源:上海理工大学官微

两位教授都是澳大利亚工程院院士、澳大利亚国家勋章得主,并在能源研究领域都取得了卓越的学术成就,是世界一流科学家和战略科学家。窦世学教授是澳大利亚伍伦贡大学超导与电子材料研究所 (ISEM)创始人,是世界新能源和超导材料与技术领域最具影响的科学家之一。刘化鹍教授致力于发展高效和可持续的新型储能技术,是世界能源存储和转换领域的顶尖科学家之一。

他们表示,将立足上海理工大学的平台,带领科研团队成员攻关能源材料与技术领域的核心关键技术难题,为国家科技自立自强和学校人才培养、科技创新做出积极贡献。

行业领军,应邀而至

10月27日,深圳技术大学官宣:国际激光物理领域科学家唐定远,受聘为深圳技术大学讲席教授。

唐定远

图源:深圳技术大学官微

在科研方面,唐定远教授是激光物理与技术、非线性光学、超快光学、透明激光陶瓷等多个研究方向的开拓者及引领者,取得了诸多一流的学术研究成果,在国际著名学术期刊上发表论文500余篇,同时拥有美国、新加坡、以色列、中国等国多项专利,并于2017-2021年度连续获评物理学领域全球前1%高被引科学家。

在国外生活30多年,他一直有个心愿,就是有机会把所在领域的科研成果带回中国。今年,他接到深圳技术大学聚龙学院(创新创业学院)副院长陈志超教授的邀请,唐定远毅然放弃了亚洲顶级学府新加坡南洋理工大学的永久职位,欣然加入深圳技术大学。

代代宗师,前仆后继

在中华民族伟大复兴的征程上,一代又一代留学的科学家踏上回国之路,积极投身各大高校,为新中国高等教育各领域的发展奠定了基础,为科学技术进步作出重大贡献。

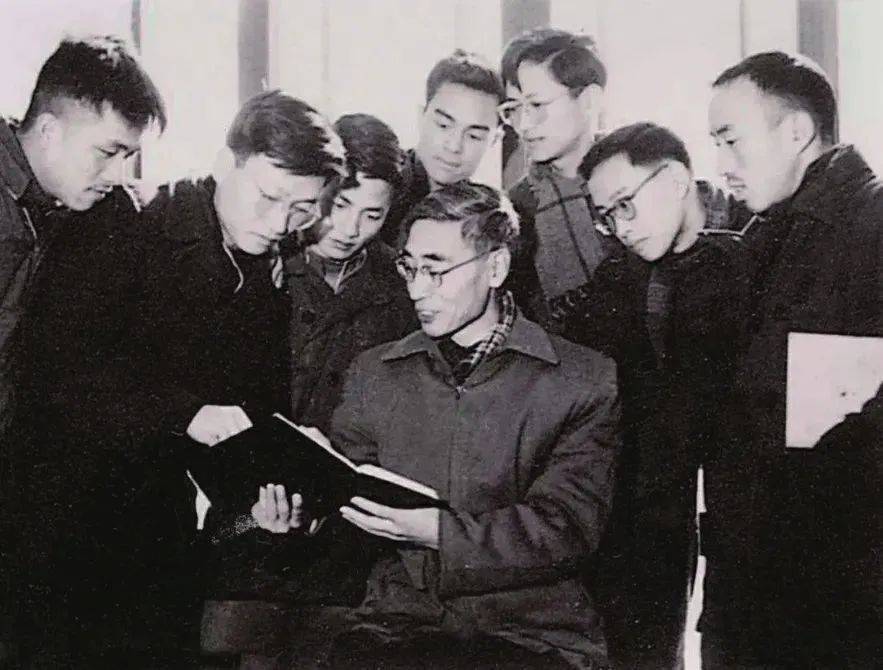

新中国百业待兴之时,1950年,“中国现代数学之父”华罗庚在归国途中的一句“梁园虽好,非久留之地”,在中国留学生中引发巨大影响。回国后,他先后在清华大学、西南联合大学、中国科学院数学研究所、中国科学技术大学任教,开创了中国数学学派,并带领达到世界一流水平,同时也培养了众多数学领域的佼佼者,如王元、陈景润、万哲先、陆启铿、龚升等著名的数学家。

1950年初,“中国量子化学之父”唐敖庆回国后相继在北京大学、东北人民大学(现吉林大学)等校任教,并任吉林大学校长。他结合学科发展与国家需求,开辟了诸多理论化学研究领域,成为中国现代理论化学的开拓者和奠基人。

1956年,“近代力学事业的奠基人之一”郭永怀动身返回祖国。1958年,郭永怀与钱学森等负责筹建中国科学技术大学力学和力学工程系、化学物理系,并出任化学物理系首任系主任。为了发展中国的“两弹”事业,郭永怀呕心沥血,他多次赴现场参加准备工作,从理论到实践都作出了重要贡献。

郭永怀(一排左四)

图源:学习时报

截至1957年11月,先后有2500多名留学生回国工作,约占解放前夕在国外留学人员的半数以上。这批海外学子归国成为我国科技发展的中流砥柱,为我国教育和科技事业、经济建设和国防建设的发展做出了重大贡献。

近十几年来,随着人才强国战略的实施,中国的科研环境发生了巨大变化,有识之士的才能和抱负终于迎来了“最好的时代”,学术大神们也纷纷踏上了归国报效之路。

2004年,蜚声中外的“大师”、世界著名计算机学家姚期智毅然辞去了普林斯顿大学终身教职,加盟清华大学高等研究中心任全职教授,同年被当选为中国科学院外籍院士。姚期智在清华先后创办计算机科学实验班(又称“姚班”)、理论计算机科学研究中心、交叉信息研究院和量子信息中心,并亲自授课和指导学生论文——填补了国内计算机学科的空白。

2007年,饶毅和施一公回国,分别出任北京大学生科院院长和清华大学生科院院长,彼时已是享有国际声誉的生物学家的二人回国引起轰动。

饶毅回中国后出任北京大学生命科学学院院长至2013年。2019年6月,他正式出任首都医科大学校长。他的实验室研究行为和认知的分子机理,在神经生物学领域做出了重要贡献,产出了发明化学连接组学的途径,制备必需的遗传工具等多项重磅成果。

施一公在国外事业达到巅峰的时候,放弃了美国千万美元的优厚科研待遇,回到母校清华大学,致力于为中国培育科研人才队伍。短短5年,他就先后把全球70多名,优秀人才引回了清华大学全职工作。2018年1月,施一公又辞去清华大学副校长职务,全力以赴筹办西湖大学。自他担任西湖大学校长起,西湖大学引进海外归国的顶尖学者的步伐从未停歇。

归国发展,正成为越来越多留学人员的选择。据《华尔街日报》报道,更多的华人科学家正在回到中国。数据统计显示,美国哈佛大学、麻省理工大学等著名大学,单单是在2021年就有超过1400名科学家回归中国,同比2020年增加了22%。

而现在他们选择集体回国“回国潮”,也和中国对人才的重视脱不开关系。

梧桐根深叶茂,凤凰纷纷而至

实现科技自立自强,离不开人才支撑。

2021年9月27日在中央人才工作会议上,习近平总书记提出坚持聚天下英才而用之。必须实行更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策,加快建设世界重要人才中心和创新高地。二十大报告中再次强调,深入实施人才强国战略,着力形成人才国际竞争的比较优势,把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来。

近几年,中国高校加快建设世界一流高校的步伐,纷纷面向全球重金揽才。

今年1月,南方科技大学生物医学工程系发布2022首轮全球揽才通知,面向全球招聘领军人才和优秀青年人才,除了具有全球竞争力的薪酬,还提供至少400万的科研经费。

3月,中国科学技术大学在第六届“墨子·云论坛”广纳贤才。从公布的招聘待遇来看,中科大下了重本引才。讲席教授和教授作为中科大师资队伍的第一梯队,除了高达1600万元的科研经费外,还有生活补助200万至250万元,特任教授的科研经费也高达900万元。

不仅如此,在引进人才的过程中,还需改良人才发展的土壤与生态,要从重金引人到环境引人,给引进的“智力”良好的学术科研环境。

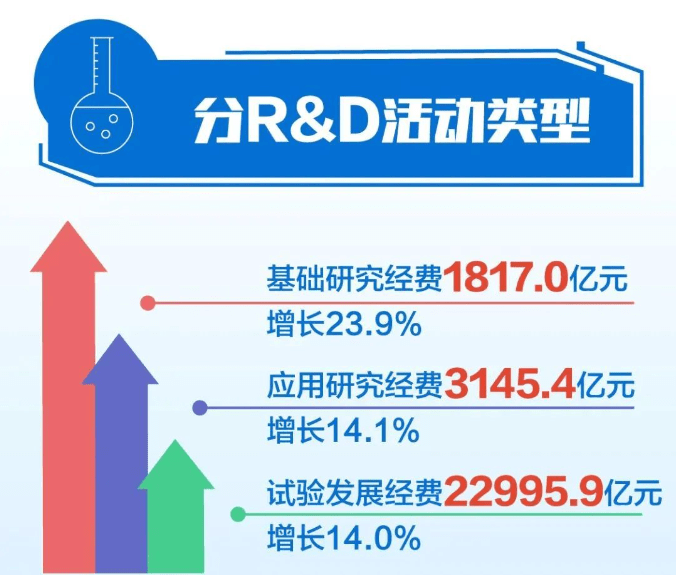

国家也在大量投资科学研究领域,这就有了充足的经费让这些科学家大展拳脚。日前公布的2021年《科技经费投入统计公报》显示,我国基础研究、应用研究与试验发展(R&D)的投入强度持续提升,与发达国家的投入强度正在进一步缩小差距。值得一提的是,基础科研的投入同比上一年增加了23.9%,达到1817亿元。

图源:2021年《科技经费投入统计公报》

以更加灵活的体制机制,让科学家能够专注于科研、醉心于科研。近4年来,科技部等有关部门前后开展了三轮科研人员减负专项行动。2018年,科技部等部门在全国范围开展减轻科研人员负担7项行动(减负行动1.0);2020年,持续组织开展减轻科研人员负担、激发创新活力专项行动(减负行动2.0);2022年8月,减负行动3.0正式开启,直面青年科研人员面临的崭露头角机会少、成长通道窄、评价考核频繁、事务性负担重等突出问题。这些举措不但可以帮助青年科技工作者,从一些“不合理负担”中解放出来,更为打造科技领军人物提供“厚积薄发”的土壤。

随着科技投入不断增加和科技改革不断深化,科技创新成果大量涌现,国家科技实力跃上新的大台阶。2021年我国研发人员总量预计为562万人年,是2012年的1.7倍,稳居世界第一位;PCT国际专利申请量从2012年的1.9万件增至2021年的6.95万件,连续3年居世界首位;世界知识产权组织发布的《全球创新指数》报告显示,中国创新能力综合排名已经从2012年的全球第34位,上升到2022年的全球第11位。

国家对科技创新的重视,一系列政策和财政的支持,创造了更具吸引力的科研热土,不断激发着科研人员的工作热情,也为海外优秀人才的回归提供了更多可能。

聚天下英才而用之,中国特色社会主义事业蓬勃发展的新局面和不断增长的国际影响力,对海外人才形成了强大的吸附力,正如颜宁选择去深圳的理由:“深圳年轻朝气蓬勃,有无限可能。”

新时代中国更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,必将吸引更多人才,让海外顶尖人才得以重拾赤子之心的风骨,投身“中国梦”的建设,引领高等教育事业取得新突破,以拳拳赤子心,行漫漫科研路