中国人口第一省,正在努力改变高考 " 洼地 " 的地位。

日前,教育部官网发布《对十三届全国人大五次会议第 8670 号建议的答复》。答复中提到:

积极支持河南省设立高等学校。

1 亿多户籍人口的河南,没有一所 985 高校,没有一所部属高校,高考人数全国最多,而录取率长期垫底 ……

河南,苦一流高校缺失久矣。

01

三个恳请

大学,始终是河南的心头之痛。

去年底,河南有关领导在与教育部等部门座谈时,连发三个恳请:

恳请教育部一如既往关心支持河南发展,在" 双一流 " 建设、高等教育布局优化调整、职业教育创新发展等方面给予更多指导帮助。

恳请科技部持续深化省部合作,就河南建设国家创新高地给予更多指导帮助;

恳请中国工程院在重大战略咨询、重大决策及项目论证、顶尖人才培养、一流创新生态打造等方面,提供智力和人才支撑,为现代化河南建设注入强大动能。

论姿态之低,论言辞之恳切,论对高等教育之重视,河南做到了自己能做到的一切。

近年来,随着河南经济迈上新的台阶,科技创新实力不足、一流高教匮乏成了最大的制约短板,仅靠自己难以突围。

事实上,每年两会上,来自河南的代表委员,都将高等教育作为主要矛头之一:

河南考生进北大比北京学生难 31 倍 ……

建议部属高校按各省高考人数分配招生指标 ……

第一教育人口大省却没有中央财政支持的教育部直属高校 ……

的确,偌大的河南,拥有全国最多的高考生源,却面对长期垫底的重点高校录取率。

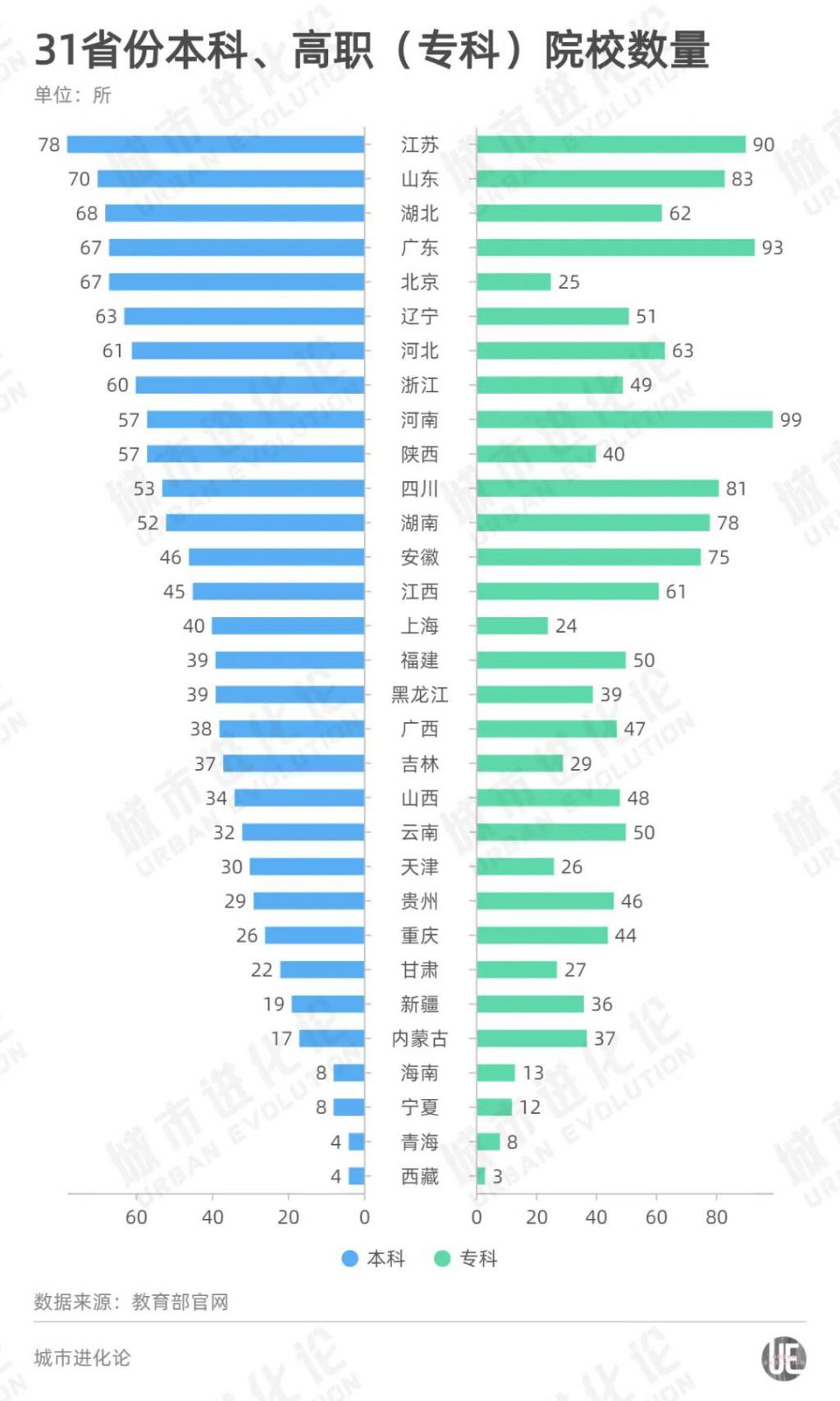

同时,河南虽然普通院校众多,但多数都是专科院校,在本科院校里,又缺乏真正具有全国竞争力的一流高校。

这一局面,到了改变的时候了。

02

人口第一省的教育之困

中国有两个人口第一大省,都是名副其实的高考洼地。

广东是常住人口第一大省、户籍人口第三大省;

河南刚好相反,为户籍人口第一大省、常住人口第三大省;

至于常住、户籍人口双料第二大省则是山东。

人口大省,往往也是高考大省。

2022 年,河南高考报考人数超过 120 万人,山东、广东双双超过 80 万人,稳居全国前三。

从含金量更高的 985 高校录取率来看,河南不足 1%,广东也处于中下游,而位居榜首的天津北京双双超过 6%。

虽然都是" 地狱模式 ",但广东的高校实力,远远超过河南。

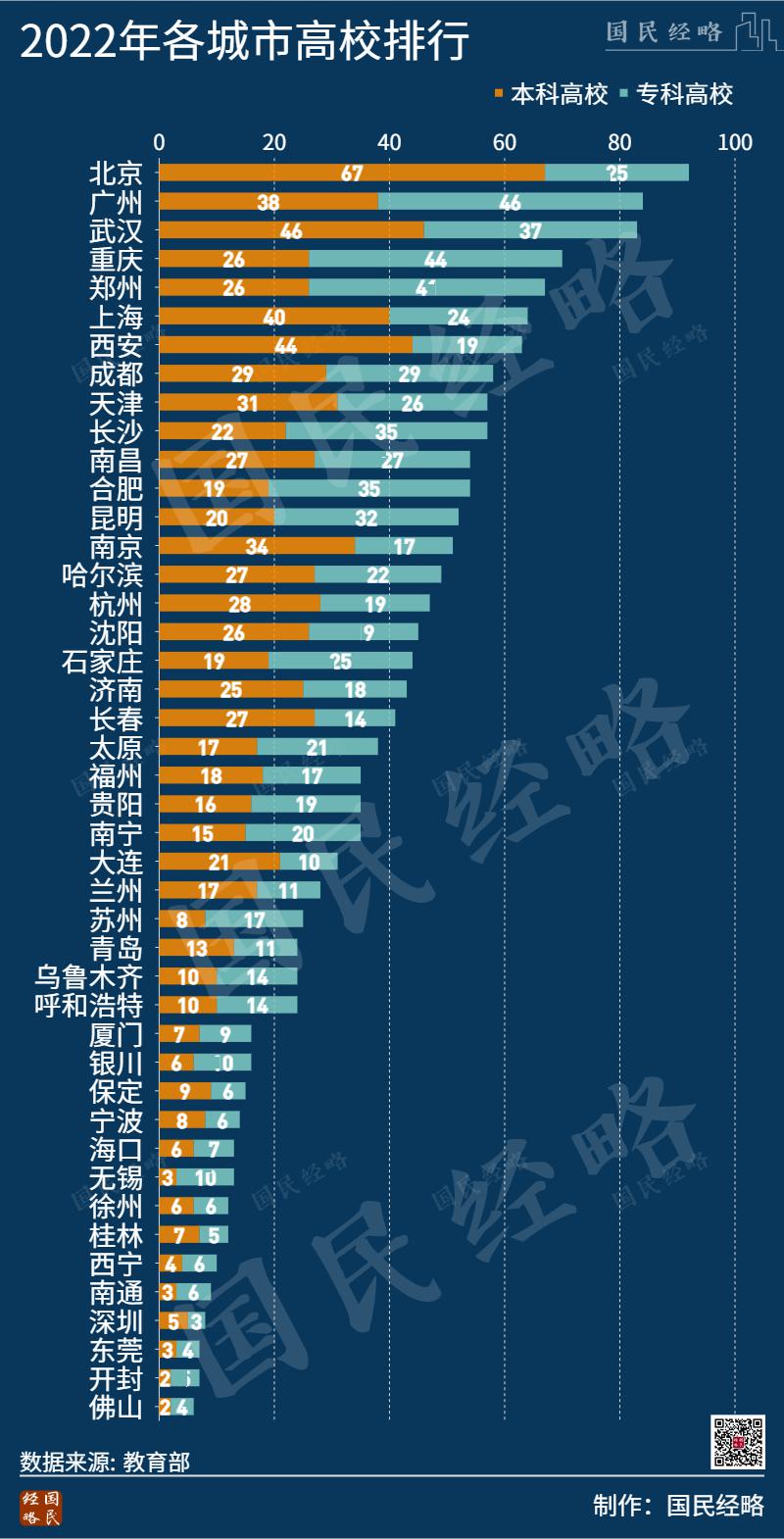

根据教育部最新发布的数据,2022 年,河南共有 156 所普通高校,仅次于江苏、广东,位居全国第三。

但在河南 156 所高校中,本科院校仅有 57 所,占比不到 4 成,而广东为 67 所,山东 70 所,江苏更是高达 78 所。

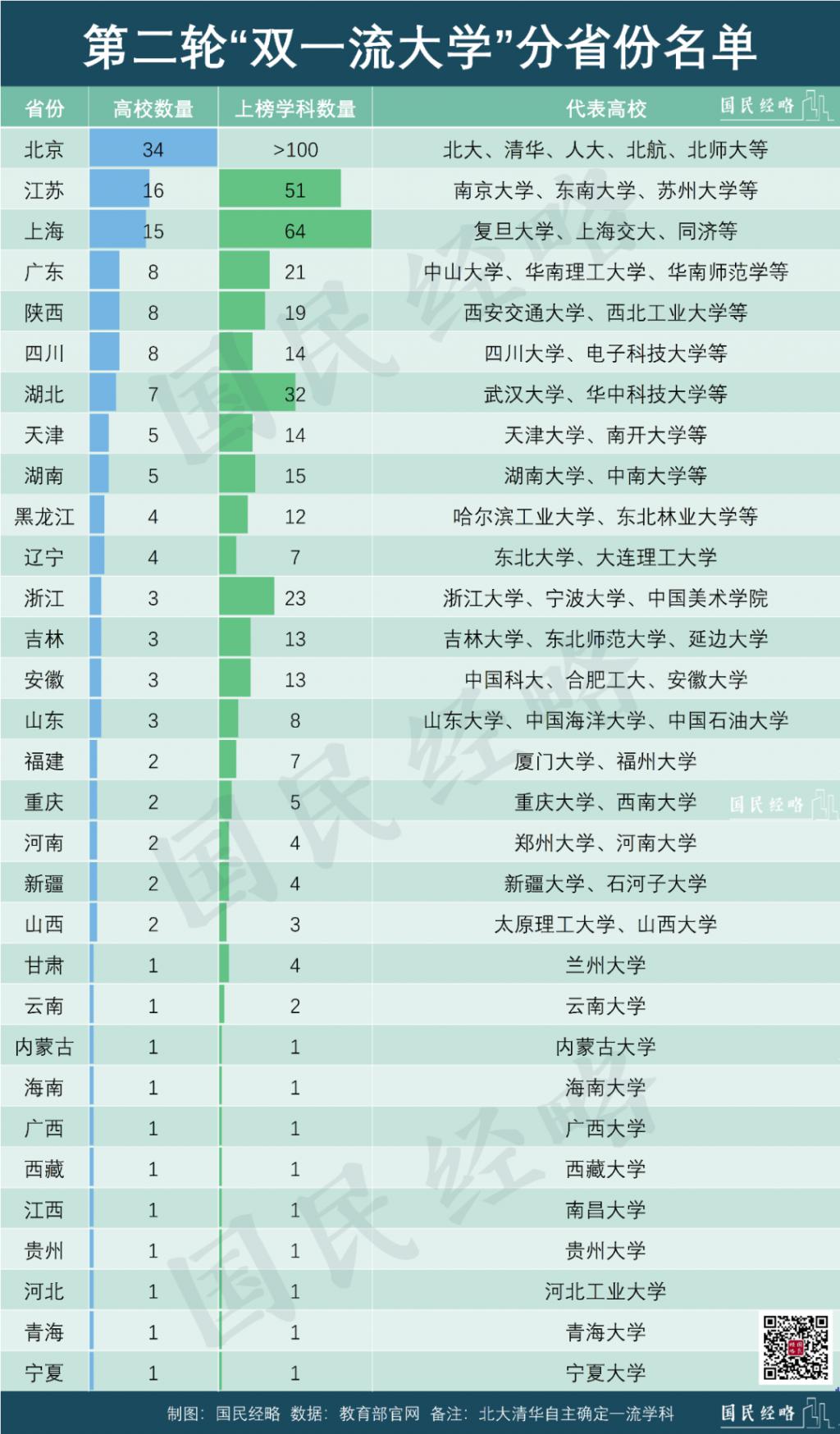

在一流高校矩阵中,河南有 2 所双一流大学,但只有 4 个学科上榜;而广东则有 8 所高校 21 个学科上榜,山东也有 3 所高校 8 个学科上榜。

事实上,这已经是政策倾斜之后的结果。

正如《新一轮 " 双一流 " 大学出炉》一文分析的,双一流大学向各省均有倾斜,31 个内地省份无一挂零,而河南更是拿下了郑州大学、河南大学 2 个席位。

毕竟,在传统的 985-211 高校体系中,河南仅有郑州大学 1 所 211 高校,985 高校长期欠缺。

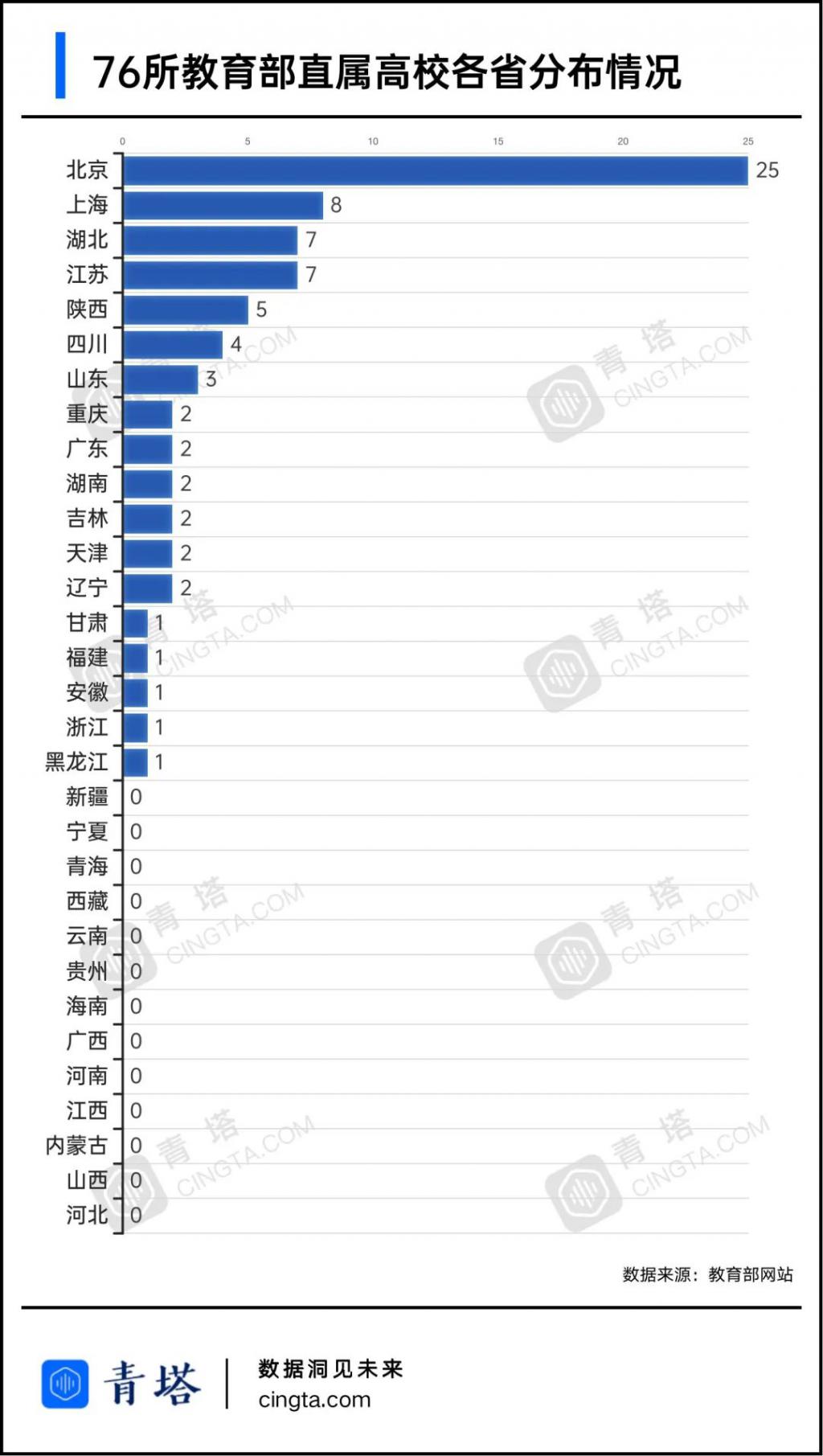

然而,从部属高校来看,河南再次颗粒无收。

目前,全国共有 76 所教育部直属高校,北京占了 25 所,上海 8 所,江苏湖北各 7 所,四川 6 所,山东 3 所,广东湖南重庆都是 2 所。

河南河北江西山西等地,集体挂零。

成为部属高校,可以享受中央财政拨款和地方财政扶持的双重好处,而作为省属或市属高校,只能靠地方财政自力更生。

03

先天不足

与广东等省份相比,河南的高等教育更是 " 先天不足 "。

众所周知,中国高校格局,并非自发形成,而是行政力量主导的结果。

1952 年的院系大调整,导致高校向北京、上海、南京、武汉、西安、广州、成都、重庆等地集中,由此奠定了后来的大学空间格局。

不仅如此,招生计划指标同样也受到行政力量的影响。

我国的大学招生并非按照人口基数在各省平均分配,而是明显向重点省份和重点高校所在地明显倾斜。

这在一流名校上体现得最为明显。

仅有 5 万考生的北京拿下了清北 500 多个招生指标,而 100 多万和 80 多万考生的河南与广东,各自也只拿下 400 和 300 个录取指标。

显然,高校格局影响到人力资本分布,进而影响到经济发展,形成正反馈式的循环,导致强者恒强。

而如河南一样的洼地,则是越来越洼。

04

拼命建大学

当然,经济发达的省市,仍能靠市场力量扭转这一不利格局。

在孔雀东南飞的效应下,即使没有一流高校的沿海经济强市,也能吸引到众多大学生。

与之对比,中西部和东北等地一些拥有老牌 985 高校的地区,由于缺乏具有强大竞争力的产业,最终也只能面对大学生流失的局面。

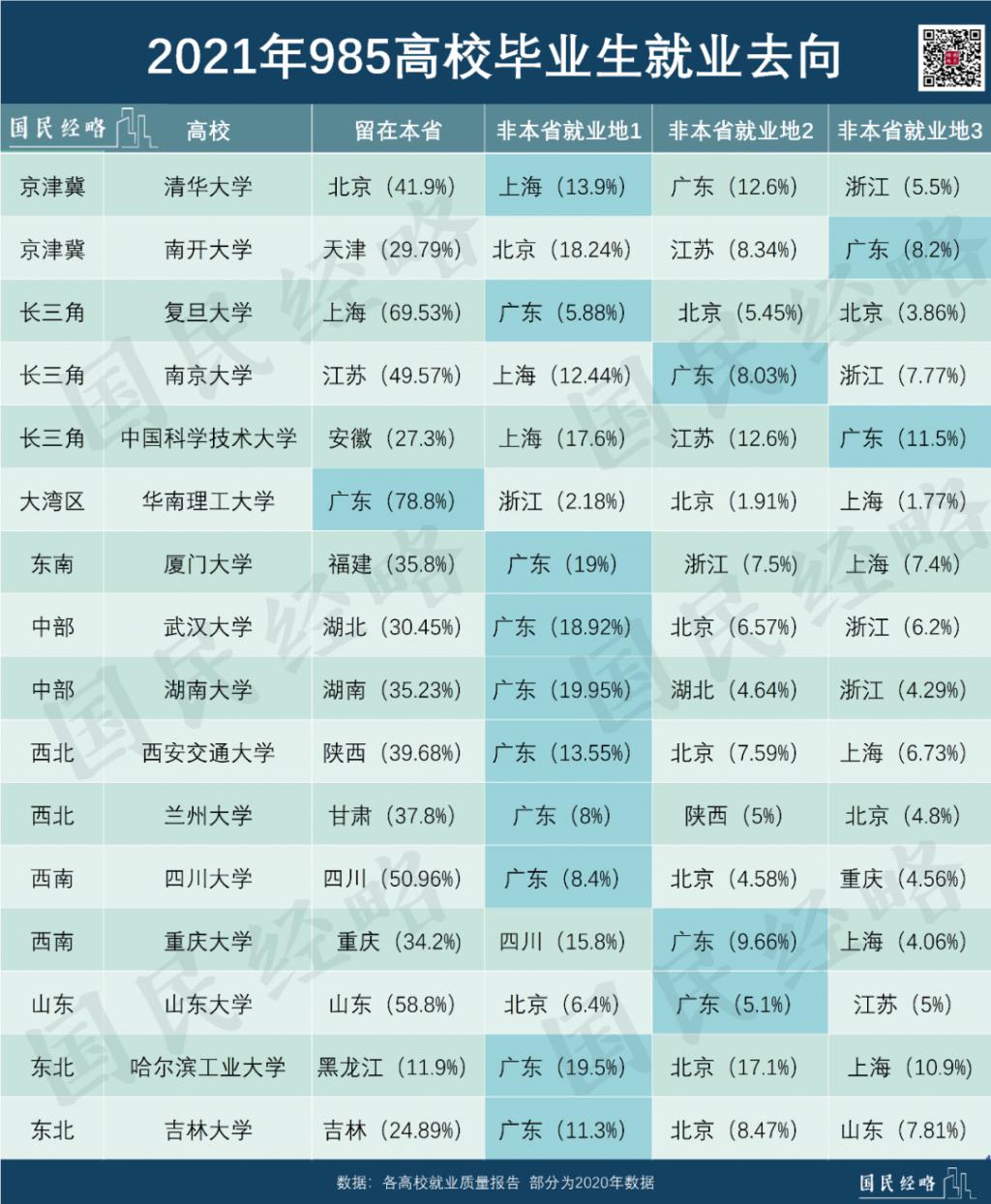

根据《中国城市大趋势》提供的数据,位于黑龙江的哈工大毕业生最终留在本省的比例仅为 12%,位于甘肃的兰州大学毕业生也只有 3 成多留在了本省。

不仅如此,这些经济强省强市,还能利用自身的财力及政策优势,大力发展教育,改变不利的既有高校格局。

这其中,广东无疑是佼佼者。作为中国经济、财政双料第一省,广东财力之雄厚、产业之发达,足以支撑无数一流名校的崛起。

广东正在 " 拼命建大学 "。

对内,广东正在筹建深圳理工大学、深圳海洋大学、深圳创新创意设计学院、广州航海学院、大湾区大学、中山科技大学等高校,不断提升本科高校矩阵实力。

对外,借助粤港澳大湾区建设的东风,港澳顶级高校纷纷涌入珠三角办学。

目前,香港中文大学(深圳)、香港科技大学(广州)均已对外招生,香港城市大学、香港都会大学、香港理工大学、香港大学、澳门科技大学、澳门城市大学均有所部署。(参阅《中国最强省会,正在拼命建大学》)

面向全国,一些老牌 985 高校纷纷涌入广东开设分校或研究生院。

这其中,哈尔滨工业大学(深圳)最具代表性,作为分校的哈工深,录取分竟然超过了位于哈尔滨的本部,经济强市的加持可见一斑。

05

钱,从哪里来?

虽然也是 TOP5 经济大省,但河南在综合实力上与沪苏等第一梯队仍有差距。

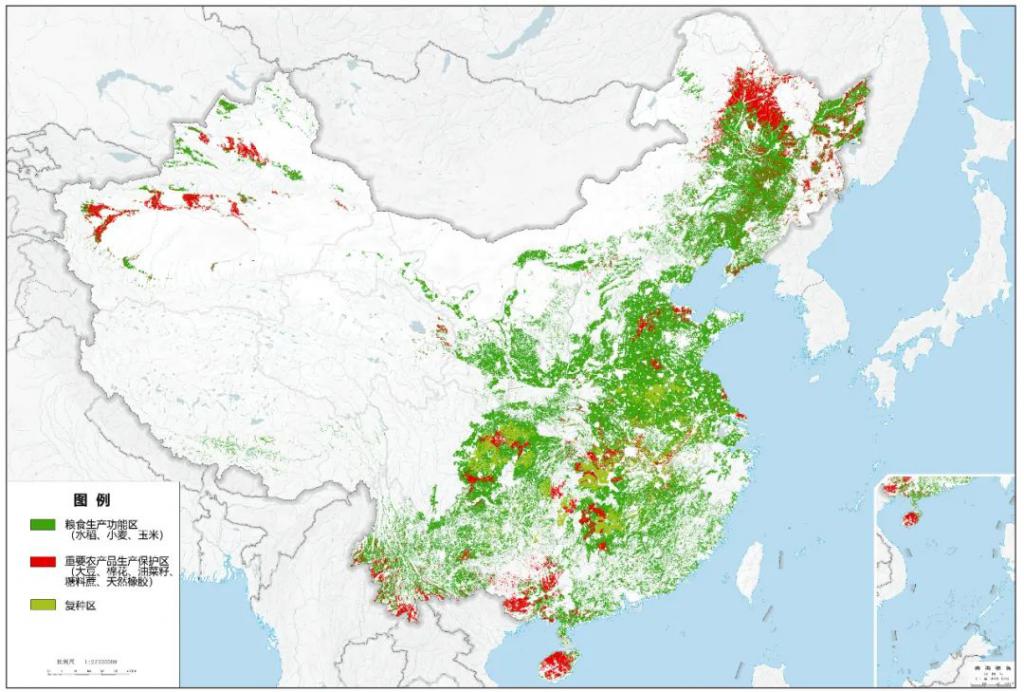

与沿海地区通常以工业大省和外贸大省自居不同的是,作为中国的大粮仓,河南始终都有个" 农业大省 "的定位。

河南粮食产量位居全国第二,而小麦等主粮食产量位居全国第一。

粮食主产区 来源:国家十四五规划纲要

出于粮食安全的考虑,河南在工业发展上难免做出牺牲,在教育用地的批复上也始终面临着更严格的耕地红线的约束。(参阅《这 7 个北方大省," 养 " 活半个中国》)

前些年,郑州曾因为大学城建设浪费耕地被批,这一新闻在事后多年再次翻出,让许多本地人依旧愤懑不已。

同时,河南财力远远不如沿海省份,作为被转移支付的对象,能用来建设高校的资金相对有限,而部属高校的匮乏,也决定了河南能从上面拿到的专项资金也不多。(参阅《天下财赋半东南》)

不仅如此,河南也没有毗邻港澳的地缘优势,以及合作办学的政策优势,高校建设仅能靠自己。

这几年,河南对高校始终不吝投入,但仅靠自己始终力量有限。

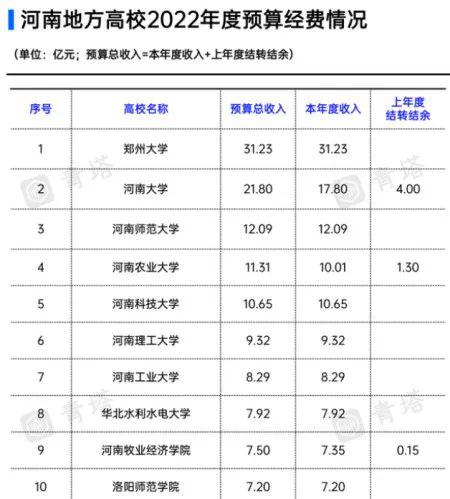

十四五期间,河南省将拿出 75 亿元支持郑州大学、河南大学新一轮 " 双一流 " 建设,其中郑州大学分到了 50 亿元、河南大学 25 亿。

与此同时,河南还拿出 55 亿元支持河南理工大学、河南农业大学、河南师范大学、河南科技大学、河南工业大学、华北水利水电大学、河南中医药大学 7 所高校 11 个学科开展 " 双一流 " 创建。

要知道,这不是一年的投入,而是覆盖整个十四五时期,但已是河南所能拿出的极限了。

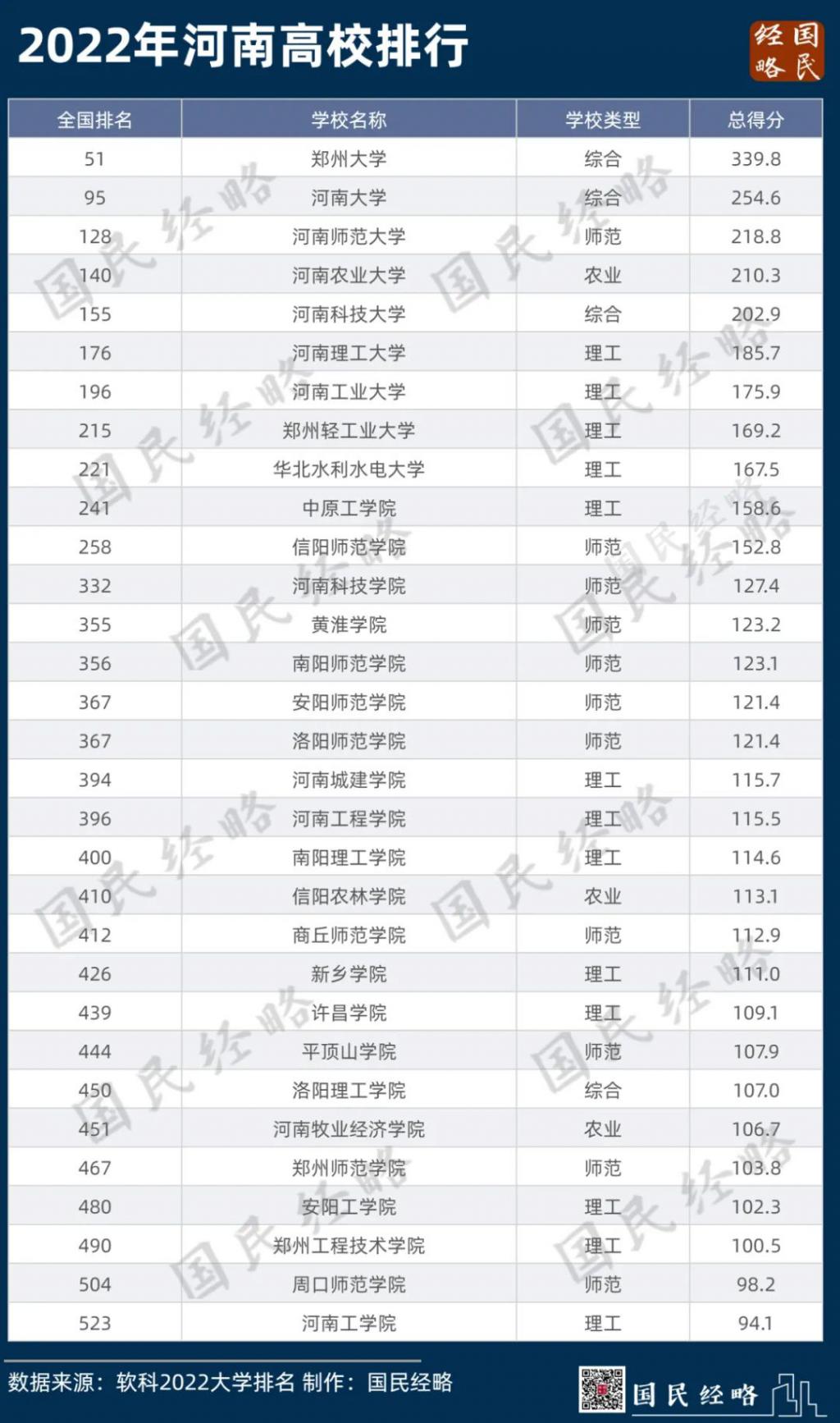

从教育经费来看,即使跻身双一流的郑州大学、河南大学也只有 30 多亿、20 多亿,绝大多数高校都低于 10 亿元。

与之对比,最高的清华大学教育经费超过 300 亿元,20 所部属高校高校超过 100 亿元,即使地处西部腹地的兰州大学也拿到了 50 多亿元。

至于沿海地区的地方高校,即使没有中央财政补贴,靠着自己也能拿出充裕的经费。如深圳大学 2022 年教育预算高达 56 亿元,广州大学也达到了 49 亿元。

如果没有来自外力的支持,这一差距,不是短期就能赶上的。

06

高校洼地

再穷不能穷教育。

河南人对高等教育的集体关注,不仅源于对高考 " 地狱模式 " 的感同身受,更深刻感受到了高校分布失衡带来的深远影响。

事实上,像河南一样陷入高校洼地的省份还不少。

邻省河北仅有 1 所 211 大学,却坐落于天津。论尴尬程度,比河南有过之而无不及。

附近的山西虽然也拿下 2 所双一流大学,但却没有一所高校跻身全国百强。

被 "985 高校群 " 包围的江西,只有 1 所双一流大学,而周边省份无一不是高教重镇。

当以广东为代表的经济大省 " 拼命建大学 ",这些本就弱势的中西部高校洼地,有了更强的紧迫感。

有了教育部门的支持是第一步,如何终结高考 " 地狱模式 "、打造更多一流高校、留住更多人才,才是最难的。

-END-