■2011年高考作文素材 苗恒素材稿3篇【组图】

1、王贝整容致死医疗事件作文素材:到底谁该整容?

苗恒 刊于2011年1月《求学.高分作文》感谢孙然和编辑

前段时间超女王贝整容致死的餐具遭到网民的热议,已然成为一个公共事件。曾经是2005年成都超女20强的王贝于2010年11月15日上午走进了武汉某整形医院,接受面部磨骨手术,本想着又一个西施即将脱胎换骨横空出世了。出人意外的是简单的手术却出现了失误,血液通过王贝喉部呛入气管,经转院抢救无效死亡。王贝整容致死事件发生后,引起了国家卫生部的高度重视。

古代的易容术是为了隐姓埋名,现代的整容者却是为了搏出名!这样一个浮躁的年代,当美女经济甚嚣尘上的时候,越来越多的人尤其是女孩子错误地以为容貌是人生第一要事,也时常听说一些毕业生在去参加招聘会先去整容,好端端的一张脸非得弄个面目全非不可。可是整容并不是包治一切的灵丹妙药,没有丰厚的知识后盾做支撑,单凭一张漂亮的脸蛋也绝不会成为打开阿里巴巴宝库的“芝麻开门”。中国整容也刚刚起步,诸多不安全的因素如同达摩克利斯之剑高高悬挂着,整容致死的已不止王贝一个。据报载,中国每年有300多万 受过整形手术,平均每年因此毁容毁形的投诉近两万起,10年间已有20万张脸被毁掉。每年因此毁容毁形的投诉近两万起。这一系列数字实在是触目惊心!

网民普遍认为,王贝本来长得还行,是个小美女,想不通她为什么偏要去整容,结果被无良医生整死了。其实世界上有许多张脸,由于烧伤还是其他原因造成的,是的确需要整容。问题在于,想整容的也许并没有钱。 而有一些表面上衣冠楚楚的人,背地里却干着不为人知的权钱交易,不知道他们赚了昧心钱之后有没有想过要去整容。继而又想到不美的脸蛋可以整美(只要注意小命别被整没),然而那些不美的心灵,是否最应该好好整容了!!

莎士比亚说:“上帝给她一张脸,她们却要造另外一个自己。”爱美之心人皆有之,实在无可厚非,但是可以去美容呀,干嘛非要大动干戈。把爹妈给的脸都不要了,这样的结果自然让人在惋惜之余觉得十分可悲。青春就是最美的,20来岁的姑娘个个妙龄如花,都是美丽的。无需整容,只要衣着干净,举止文雅,走到大街上就是一种风景,年轻不需要整容,自信就是通行证。还是那句老话,长得漂亮不如活得漂亮!

2、 药家鑫事件作文素材:大学生撞人杀人刺痛教育软肋

苗恒 刊登于2011年第1期《疯狂作文》

不久前,西安某高校大三学生药加鑫,在去会女友的路上驾私家车撞伤女服务员,因伤者试图记住车号,他竟连捅8刀,夺人性命。一个高等学府的大学生何以瞬间变成冷酷的杀人恶魔?二十几年的寒窗苦读,最后却培养出这样一个残忍的嗜血凶手?穿过药家鑫案的重重阴影,我们看到的是中国教育的失败。

不要说一个大学生,就算一个“法盲”,也知道无意撞人和蓄意杀人的罪责判若天壤,何况还是残忍地连刺8刀。这是任何良知尚存、人伦健全者,都难以接受的事。水滴石穿、积少成多,没有一个人生下来就是杀人魔。药家鑫原本是个高材生,原本可以过他顺水顺风的美丽生活。他的钢琴水平已经达到十级,做着几份钢琴家教。在老师眼里,他不仅学习非常出色,第一年就拿了乙等奖学金;父母均系大学毕业,成长环境可谓一流。可是为何在一场原本并不算大的车祸中变得如此凶狠恣睢。恐怕教育的缺失难辞其咎。

从小学开始到大学,我们一进入校门就开始学习思想品德、思想道德修养、基础法律法规等等一系列课程,可问题在于底有多少人是真正记住了呢?很多人应该都是在临阵突击应付完完试之后原封不动的还给老师,从未做到学以致用。我们的学校,太注重学习成绩,却忽略了学生的心理、品德的培养,只以分数论英雄。长期以来,作为当代教育的重要组成部分生命教育,一直没有引起足够重视,这导致缺乏对自我和他人生命价值的尊重与珍惜。他们对法律的权威性认知较模糊,普遍崇拜权力、过分看重“关系”,难以摆正情与法的关系,尤其是在不了了之的李刚门之后。如果老师、家长从小教育药家鑫助人为乐、大爱无疆、爱人如己,何至于酿成今日之祸!如果稍有背景的所谓“富二代” 、“官二代”们,不懂得礼义廉耻,视生命如草芥,视法律如无物,为人处世匮乏生命关怀,那么这样的教育无疑是失败的。

药家鑫无疑是一个很极端的范本。特权的庇护,家庭对孩子的“温室效应”,教育的缺失,使大学生的心理最终产生畸形,权力与财富带来的自我膨胀,最终导致不该发生的惨剧。柏拉图说,服从法律是人区别于动物的所在。那么如果越过了法律这条底线,人将会变成什么?

生命是宝贵的,同时也是易碎的,但正因此愈发显出生之可贵。惜生并非畏死,更非怯懦,而是体现出一种人性的价值。只有对生命保持敬畏,尊重生命,才能捍卫底线的文明。在此基础上绽放的其他科技和文明,才更炫目夺人。

3、 开明国语课本缘何重放光芒

苗恒 刊登于2011年第1期《疯狂作文》

“先生,早。”“小朋友,早。”

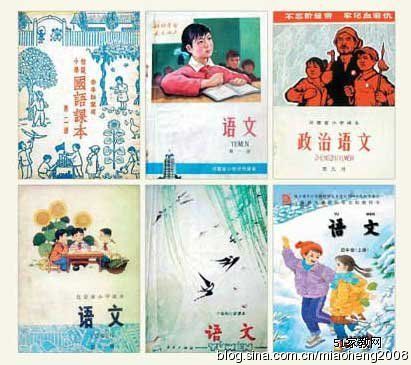

两句话,七个字,就是一本最近被拂开积尘重印后,热卖至脱销的一本语文老教材——1932年版的《开明国语课本》第一册第一课的全部文字。最近在各大书店里,这本书的重印本都卖断市了,连出版社都说没货,不仅时下的儿童,爸爸妈妈们也对它爱不释手。像一粒金子被擦拭后重新闪光,一套老教材到底有什么吸引力?相比之下我们如今的教材究竟“僵”在哪儿?

《开明国语课本》由一代大家叶圣陶先生编写课本文字,丰子恺还为每一篇课文精心绘制了插图。教材活泼隽趣,贴近儿童口语,在当时同类教科书中也是很新颖的做法。课本选文独多自然与人、花鸟鱼虫、乃至猫猫狗狗的题材。例如《田里的麦熟了》、《一箩麦》、《我被缚住了》等篇目,几乎构成了一组天真烂漫的儿童田园诗。它的编写有一条清晰的线索贯穿始终,教材中渗透着公平、正义、自由、爱与被爱等最基本的社会价值观,处处体现生命间的微妙关系,展示人与人、人与动物之间的联系。相比之下,我们现在的教材恰恰相反,以主流意识为标杆的灌输式教育体系,课文充满了人造味儿。这种只需要往脑袋里倒进去的内容,便不需要学生思考。而不需要思考的课本,哪能培养出有独立思路的孩子?

有民间团体指出现有小学语文教材中文章存在的诸如内容失实、篡改经典等问题:《陈毅探母》查无实据,《乌鸦反哺》不符合自然规律,《小蝌蚪找妈妈》里面的“青蛙妈妈”抛弃子女,是不是过于冷漠……尽管它们讴歌了亲情美德,但是,要么编造痕迹太重,要么思想老旧,并不适宜现在的孩子和教育。不知道这些教材的编写者面对七十年前的小学语文教材,会有何愧色?

民国老教材之所以能够在70年后走红,在于它勾起的不仅是人们对那个久远年代的回忆,还有对语文学习最本真的一种期待。要使学生长久地自觉、自主、开心学习,何妨借鉴“民国老教材”的方法进行教材改革,多编撰和发行一些通俗易懂、寓教于乐的学生读物,将课堂上大而化之的教条回归到真实有趣的现实生活中,继而改革传统教学方式,以孩子们喜闻乐见的形式进行引导和启迪,让每一个孩子都能够茁壮成长。

德国教育家斯普朗格说:“教育绝非单纯的文化传递,教育之为教育,正是在于醒。在童真日渐消逝的当今时代,究竟要拿什么来唤醒孩子内心深处那份善良与纯真,又该如何让让学校教育灵动起来,使学生喜欢并愿意主动学习呢?返璞归真、引人入胜的“民国老教材”就是最好的答案。

![]()