高考进入填报志愿的关键环节了,无论分数高低,只要决定今年入学高等院校,那么填报志愿这项工作,现在就是当务之急了!

目前我国有3000多所大学,1000多个专业,听起来信息量是浩渺的,但事实上,在针对每一个孩子的时候,可选择的范围不是很大,困难的是纠结情绪,难以做出最后的决定——或者说,对于最终填写在志愿上的那个行校名,专业名,排序等总是举棋不定。

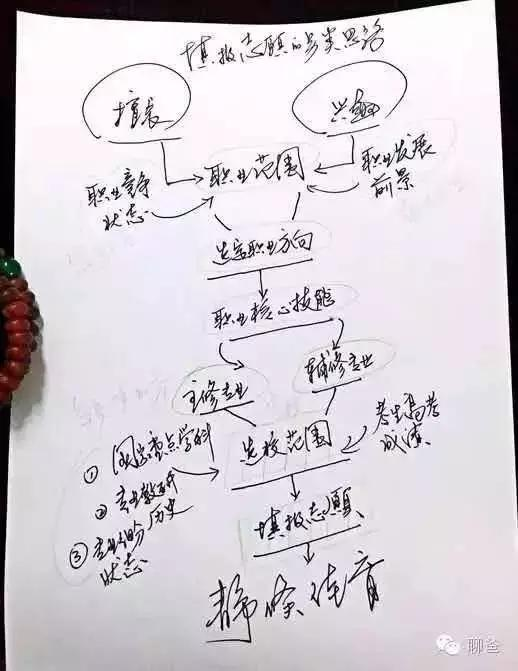

所以,今天我想给举棋不定的父母和孩子说填报志愿的三大原则,也许能帮助到孩子和父母最终下个决心。

一,争取第一志愿解决战斗

我强烈地建议孩子们,一定要争取在第一志愿解决战斗,千万不要寄希望于第二志愿组的学校,因为,进入到第二志愿的招录时,已经是查漏补缺,冷门学校或冷门专业了。

因此,第二志愿组必须填写,是“万一的备案”,而这个备案真正能起作用,可能需要填写一些冷门的学院和专业哦。

给大家再介绍一个基本的定校(专业)公式

将去年某校(专业)录取分数线

(574分)

减去

去年考生所在省的相应省招线(一本,二本等)

(518分)

得出

该校(专业)录取线的省级差

(574-518=56分)

再加上

今年的考生所在省的相应省招线(一本,二本等)

(508分)

等于

今年该校(专业)的录取分数线基本值

(56+508=564分)

二 高分重名校,中、低分重专业

这条原则在我们国家报考大学的现实面前是很实用的。

我们整个社会对大学生的认知,以及大学的教育特色,往往是名校注重思维方式的培养,普通院校更注重就业就职技能的培养。而总之,相对而言,我们的大学学习还是一个知识体系结构化的教育和思维方式的训练基地。

在这点上,名校的资源和优势明显大于普通院校——比如名校所拥有的学术带头人,国家级专家学者明显多于普通院校。

因此,在高考中斩获了高分成绩的孩子,一定不要放弃冲进更高排名的名校机会,对专业的敏感度(也就是对专业好恶程度)尽量让自己降低一点。因为,你毕业于什么大学在未来职场的机会,比你毕业于什么专业更被看好,原因,也是因为大学的教育更让社会人士认同为——学习能力,思维习惯,知识结构等的基本素养成绩,而大学的招生分数线(学生整体素质)、教学品质及学术含金量,基本就成为了最重要的评判标准。

还有一点,如果实在对自己所学专业不喜欢,还可以通过自己的努力,在本校转专业呀,我必须说,转专业是可行的——只要你非常坚定和努力,不过也是艰难的——必须非常坚定和努力!

中、低分成绩的孩子,在填报志愿的时候,建议更注重自己的喜爱的专业,有更大职业发展前途的专业,还有所能达线的院校最具有学术历史或特色的专业。这样的选择会让我们的孩子,在未来就读大学时,被激发更大的学习热情,为冲刺本科毕业后申考研究生做好准备。

我们这个社会还是很强调最终学历的。

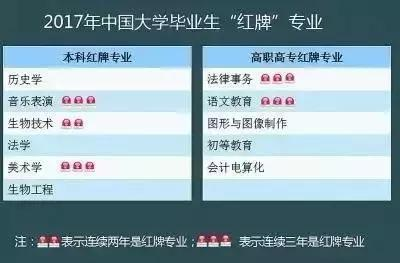

就业绿牌专业为大学生毕业后就业率较高专业,反之为红牌专业。本数据来自《北京晚报》

三 关注生活习惯与院校环境的适应性

在往年的新生入学中,有不少的孩子因为不能适应院校所在地的生活环境,比如气候,饮食,文化习俗及卫生状态等,造成情绪低落,难以平复,而导致身心不安,学习涣散,最终退学,或者快速消耗了学习热情,出现一蹶不振的情况。

因此,在给我们的孩子填报志愿,选择院校的时候,一定要考虑到院校的生活环境,或尽量选择更适合孩子的环境,或尽量让孩子在心理上接受那里的环境。这些工作,我们父母都需要在填报志愿的关口,与孩子做好充分的交流。