一年一度的高考即将如约而至,高考对莘莘学子的重要性不言而喻。之后的高考报考更是尤为重要。

然而考生和家长对于高考报考信息的了解却知之甚少。你怎么看?

by 邱媚媚

从经济学的角度来说,其实根源在于“信息的不对称”,家长其实对于这一点是有充分的认知的,我们已经跨过了“信息不充分”的年代,但“信息不对称”这点却很难解决。

试问我们当中,又有多少人是能正确有效的使用搜索引擎迅速找到自己所需要的有用资料呢?

(来源:花瓣)

市面上充斥着庞大的信息,而家长们,往往是缺乏辨别信息真伪的能力的,他们对这一点非常清楚,因此,在面对外部信息环境的不安全感时,他们自然而然、无所适从地选择了回避。

也就造就了在不少的家长眼里,那本历年更新的《高考志愿报告指南》成了唯一的法宝,然而,那本资料,首先:

(1)时效性差,只有高考前一年的报考、录取分数;

(2)数据不齐全,缺乏3年以上数据,难以进行预测;

(3)维度单一,仅有以分数作为唯一衡量,难以全方位加深考生对各个院校、专业的理解。

以上几种原因,如果不主动以其他的方式和渠道进行弥补,难免地导致了部分考生上了大学后出现与自己所愿相去甚远的情况。

(来源:花瓣)

除了学校官方统一发的《报考指南》以外,家长最信任的就是老师。在心理学的角度来看,人在遇到最不熟悉的环境时,会先选择最为亲近、关系最直接的人,家长之所以会将极大依赖老师的原因有二:

1、教师经验丰富,带过无数应届生,具有权威性;

2、在家长眼里,老师是学校、学生直接最直接的纽带。

然而,真实的情况是不是这样呢?不敢全说,但据我所知,绝大部分的老师、班主任都是将自己的全部精力放在了高考教学上,对于大学、专业,其实无非比学生、家长多了一些对报考原则、志愿录取的了解罢了。

但对于某些专业真正如何发展,可能也只是局限于老师当年某些同学的发展情况来给家长、学生举个例。

然而,这种个例,其权威性、可靠性、和可理解性,其实远不数据来得那么直接、简洁和可信。

但,可惜的是,很多家长并没有意识到这一点。

其实,当老师被家长无止尽的询问所困扰、烦恼时,我提倡的是,提前一段时间与校方联系,看看可否给学生开一次会,和他们说明有哪些渠道可以帮助考生、家长自己去了解情况。

(来源:花瓣)

比如说,可以告诉他们网上有一些可靠的志愿学校预测软件,去心仪学校的贴吧、群去了解校内情况。

其次就是,静下心,莫要抱怨,高三的老师确实是很辛苦,即使带到了毕业考,还需要去处理高考报志愿的各种事情。

但是呢,有的时候换位思考一下,我们拥有较好的学识,对于那些比较迷茫的家长们,不如多抱一点耐心。成为一个nice的人~

by 迎春春

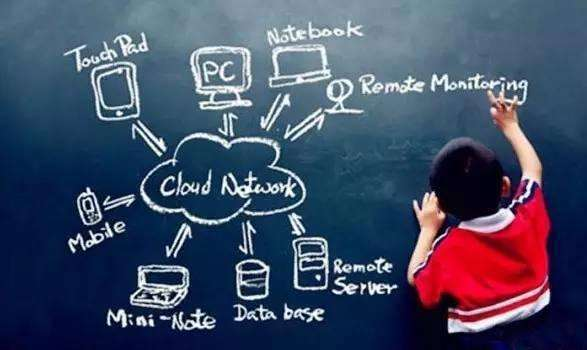

在老师眼里,上网就能查到信息,让家长无所适从。这里就牵扯到了一个家长未完全与“互联网+”观念相融 的问题。

学生年龄段的人群,是互联网时代的正面冲击者,对互联网熟悉无可厚非。老师,由于职业需求和环境影响等因素,也成为互联网大军中的生存者。

(来源:网络)

现在互联网的活跃用户绝大部分为80后和90后,而很多的有毕业生孩子的家长是更年长的70后和60后。

这个更多依赖现实世界的“人情关系网”交流的人群,在专注于孩子教育和家庭培养的过程中,对时代的演变冲击,是处于相对被动的位置的。

就是你不逼他,他宁愿在自己的舒适区,安于现状的生活着。什么东西能够逼着他们?就比如这次的网络查找报考资料和咨询政策。

但是,互联网是有自己的模式和体系的,家长接触到这个较为陌生的虚拟世界之后,伴随着恐惧感、陌生的焦虑和孩子报考大业的担忧,会更倾向于在现实生活中找寻他人帮忙。

毕竟,现实生活的人和人之间的温情、黏性的交流方式,在心理上会让家长更为倾同。

(来源:网络)

另外,就如河南一位家长的话,或许道出了其中的原因:“孩子每考一分,都来之不易,学习上我们帮不上忙,现在花几千块再舍不得,什么时候舍得呢?等将来他们毕业,那时即便是花几万块,也未必能帮他们找个像样的工作。”

在传统的观念里面,高考就是“一考定终生”的跳板,关系到以后的朋友圈和就业。孩子花了将近20个年头完成了学业大战,在这最后的关键报考时刻,不可恍惚,一个不留神,可能就错过了“龙门”,掉进了“龟洞”,成了龟丞相了。

如今的高考难度越来越大,就业和人才竞争难度也提高了不少,在很多家长观念里,国家少生优生政策的影响下,培育孩子的首要任务就是教育。

陪他走过十几年寒窗苦读,家长的压力其实也不少,家长很多的无所适从,可能是因为自己没有经验,向别人取经少,和压力的问题。

这个时候,有老师来普及报考知识,或者是社会有相关资料宣传,是件极好,温暖的事情。

by 萌啊萌啊

作为一个教师,高考前手机几乎一直处于忙音状态,电话短信微信各种途径都被焦头烂额的家长排长队占满。

理智一点的家长与我商量这个志愿填报是否可行如何如何,或让我帮忙分析孩子的学习状况给些建议。

盲目一些的——干脆就摆出衣来伸手饭来张口的模样,大言不惭“老师我们一家子也没人会这个您给提点提点”;

稀里糊涂说上一大堆最后我也不明白——他的求助点到底在于哪里?或者说,这些显而易见的问题,难道不该是“XX一下你就知道”的吗?

老师也是人,获取信息也是采用网络等相关渠道,不是被编写了程序输入了成千上万问题库的你查询教育相关问题的电子一点通啊。

(来源:花瓣)

所以对这种现象,我怎么看——抛开一些客观因素以及信息获取模式不完善问题的存在,我认为归根结底还是我们教育中两个老生常谈的问题在作怪。

第一,责任感。

中国现行的教育政策及教育大环境,导致学生的教育问题过度依赖学校,依赖教师——子不教父之过,教不严师之惰已经不再适用。

学生从牙牙学语的幼儿园阶段到成人后的大学阶段,无论人身安全,道德修养,知识灌输,情感纠葛,社会认知......等等等等各方面。

只要家长交了费用把孩子送进了校门,似乎就是全权委托给了学校,学校的义务被家长在心中无限放大,家长的责任越来越多的变成了——挣钱供养,除此之外再无其他。

(来源:花瓣)

就拿高考志愿填报这一项工作来说,学校该负责什么?——规划,统计,上报,就这么简单。

而家长作为孩子的第一监护人,作为孩子人生旅程的第一陪伴者,作为孩子几十年人生路的第一参与者——理所应当的树立起责任感,把这个人生的转折点彻彻底底当成是自己的事。

当这种责任感一旦在心中生长起来,阻力自然而然的会变小,许多难题自然而然的会迎刃而解。

第二,独立性。

家长还是未能走出包办式怪圈,学生的自主能力实在太差——填志愿,这是一项怎样的工作?

虽然说从目前实际状况来看,大学毕业生所从事行业领域,与其大学期间所学专业的关联的确是在逐步弱化,但专业的选择还是在很大程度上体现了未来就业的心理预期,或者说所感兴趣范围领域的一个规划。

这项工作真正影响的是谁?带来的收益由谁享用而酿就的苦果又由谁来品尝?

按理来说,只有学生本身才是这项工作真真正正的主人公,决策者。

但在现今教育模式的促使下我们依然能看到大批大批的家长为这事忙的夜不能寐,学生却落得轻松——爸妈说啥我听啥,或者在爸妈强大的威力施压下,闭口不谈自己心中原有路线与梦想的孩子比比皆是。

(来源:花瓣)

这样的现状不仅令人担忧,同时也间接造成了大学教育质量低下。我们的家长什么时候能学会真正的尊重与放手,或许家长,学校,学生三方都会感到轻松许多。

by 卤蛋女王(重庆工商大学)

首先,解释一下“高考信息导致家长无所适从”的原因。

第一点,互联网的发展,帮助了人们更好更快速的捕捉和更新信息,甚至是实现了在大数据下的未来走向和宏观预测。

但同时也不可避免的带来了信息的多元化,不确定性,以及真假难辨等弊端。所以高考录取信息往往让家长们无所适从。

第二点,高考是许多人的人生转折点,它的重要性不言而喻(否则也不会每年有这么多人为之奋斗)。

所以每位望子成龙的家长都会尽可能的收集更多的资料,获取更多的信息,以期望可以帮助孩子更好的选择学校。

过多的信息,缺乏信息判断处理能力,以及家长不可避免的忧虑,导致家长们无所适从。

其次,浅谈一下在这种情况下合理的解决办法。

第一点,官方数据其实往往是不需要用金钱购买的,是国家有关机构放在网上供所有人参考的资料。

这些官方出具的资料,具有很好的参考价值,比如所在城市的录取分数线,往年分数线,不同分数下的大致排名等。

这些信息真实有效且免费提供给公众。例如:重庆市教育考试院门户网站。(每个区域都有,换个区域名即可。)

(来源:官方网站)

第二点,家长的心情我们可以理解,但是同样也应当提醒各位家长保持清醒,冷静判断。

对于网络中某些人以“秘密资料”高价卖信息的行为,更要慎重。不妨试想一下,这些秘密资料到底从何而来?是否有切实依据?

不盲听,不盲信,不人云亦云,不随波逐流。不要让这些人利用家长的爱子之心牟取不正当暴利。

每个热血的家长,请冷静的告诉自己:也许一笔钱是小事儿,听信错误的信息报考志愿,耽误的是孩子的一生。

最后,对于高考填报志愿,答主认为是一场较量,一场家长之间的较量。

劝戒各位,不要轻易下决定,保持冷静的头脑,平淡的心情,相互交流经验,多听从各方面意见,更要与考生本人沟通,了解孩子内心的需求和兴趣爱好,慎重下决定