在当下,“全职子女”像一阵悄然刮起的风,迅速成为社会关注热点。父母用退休金供养毕业的女儿,表面是包容,实则反映出家庭教育与就业观念正发生微妙变化。

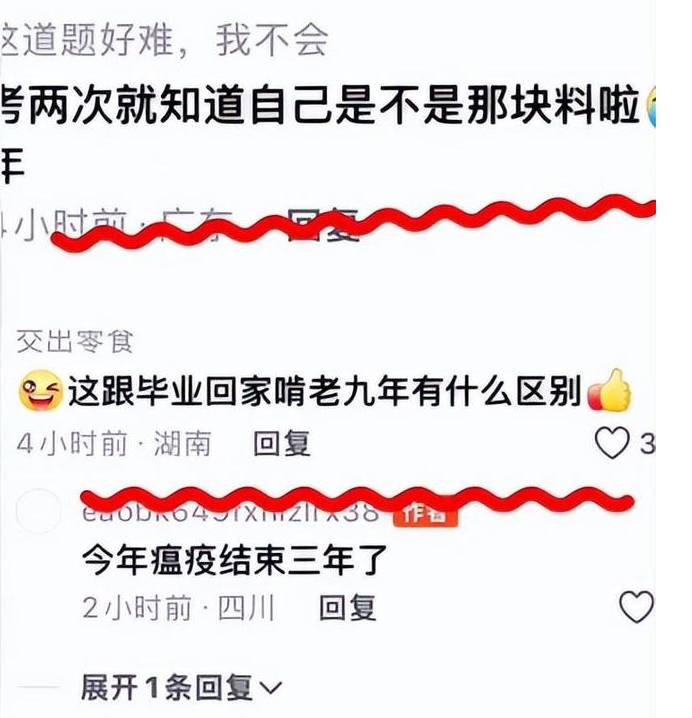

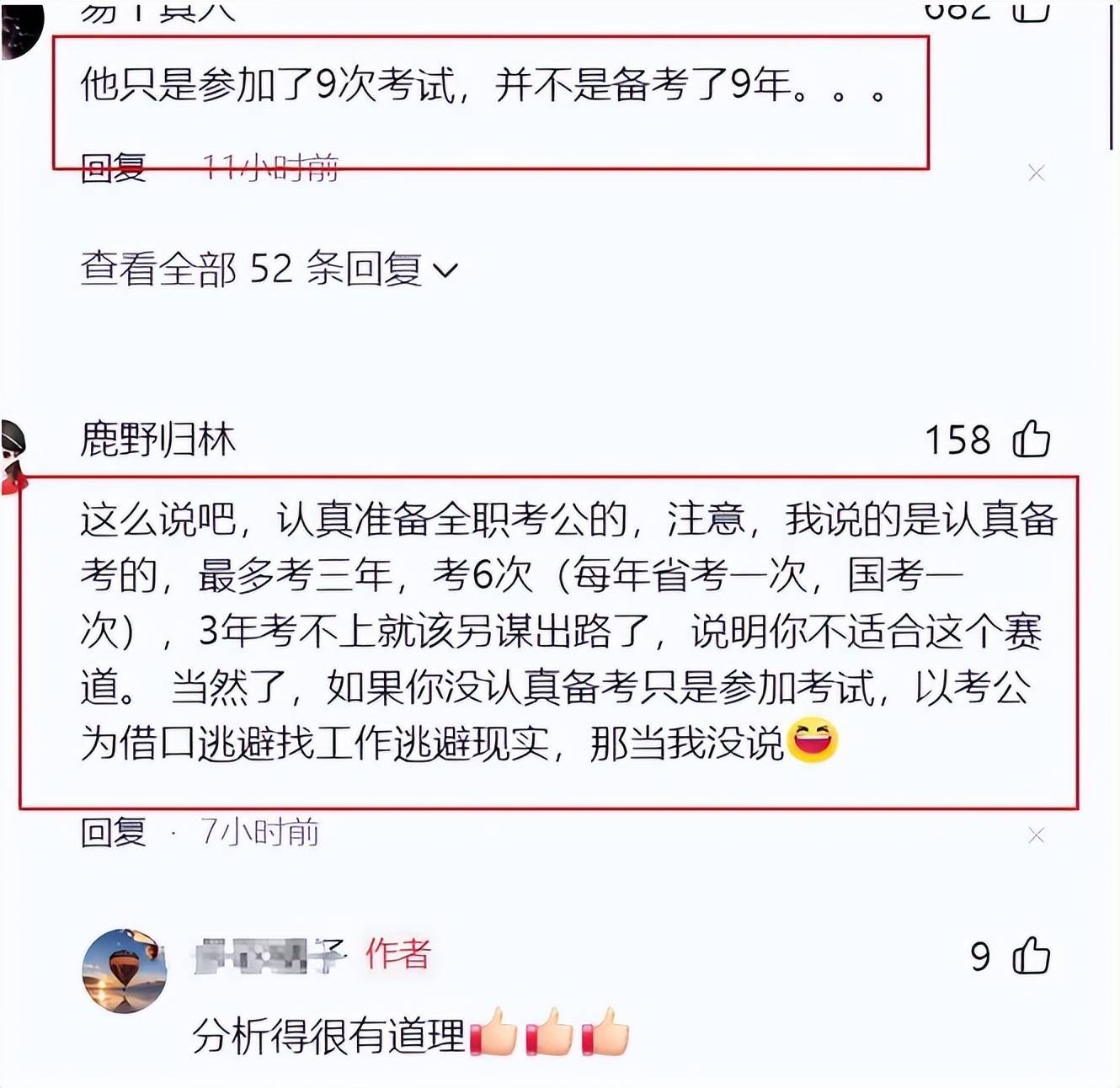

一位考公 9 年的女大学生,从 24 岁到 33 岁,把青春都献给了考公,却始终未能成功。同龄人事业有成、家庭美满,她却依赖父母生活。面对父母责骂,只是痛哭而不反思,这本质是新型啃老。

考公虽好,但绝非唯一出路,而且考公难度相对考清华不算高,她却 9 年未上岸,显然存在问题。她以考公为借口逃避就业,无视父母付出,这是对自己和家庭的不负责任。

父母的过度纵容也难辞其咎。出于疼爱,不忍心孩子面对就业压力,即便看不到希望也默默支持。然而,这看似是爱,实则是害。除非家庭财力雄厚,否则父母应让孩子走出舒适圈,在社会中锻炼成长。

孩子啃老,表面看是个人与家庭问题,实则与就业环境、学历贬值密切相关。

2025 年高校毕业生突破 1222 万,创历史新高,就业市场竞争激烈程度可想而知。一边是 “工厂招工缺口超千万”,另一边却是 “大学生送外卖成潮流”,这种看似荒诞的 “用工错位”,也看得出来现在的就业环境有多恶劣。

学历贬值也非常的明显。1999 年高校扩招后,本科学历持有者数量从 340 万激增至 1.4 亿,某 985 高校调研显示,2023 届毕业生中,37% 从事着与专业完全不相关的工作。曾经的 “天之骄子” 沦为职场 “工具人”,教育投入与回报严重失衡。

就业市场的不景气,让年轻人看不到希望,学历贬值又让他们的努力仿佛付诸东流,这种无力感逐渐消磨他们的斗志。同时家庭的过度包容与溺爱,也在一定程度上助长了啃老之风。有些父母不忍心孩子在外吃苦,主动承担起孩子的生活开销,让孩子失去了奋斗的动力。

60 后父母大多把孩子的成就当成自己这辈子最大的荣耀,愿意拿出养老金支持孩子慢慢发展。但这种付出背后其实是有期待的。比如女儿考公 9 年都没考上,父母忍不住吼出 “废物”,这其实是他们理想破灭后的情绪爆发。

就业不景气与学历贬值的双重夹击,确实给年轻人带来了前所未有的挑战,但这绝不是选择啃老、逃避现实的理由。

舒适圈就像温柔的陷阱,看似安逸,实则会让人逐渐失去面对生活的勇气和能力。

唯有鼓起勇气,主动迎接挑战,走出舒适圈,才能在广阔的社会舞台上找到属于自己的精彩,书写出不负青春的人生篇章。