2025年全国两会期间,关于中小学教师职称改革的话题又火了。

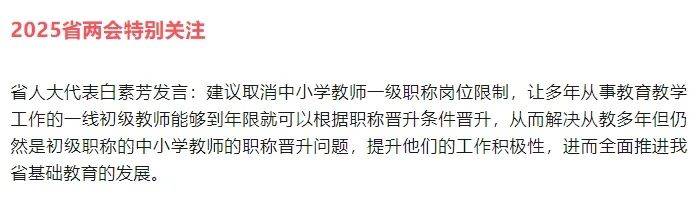

甘肃省人大代表白素芳就提出了一个很实在的建议——取消中小学教师一级职称岗位限制。

这一建议如春风般温暖了长期坚守一线的初级教师们。

只要教龄达标、符合条件,他们就能顺利晋升,既是对多年辛勤付出的认可,也点燃了他们的工作热情。

教师职称改革的呼声之所以高,主要是因为当前教师职称制度存在诸多问题,这些问题严重影响了教师的积极性和教育质量。

01

教师职称制度存在的问题

职称与工资挂钩过紧

现在教师的工资和职称直接挂钩,高级职称和初级职称的工资能差出一大截。

很多老师辛辛苦苦干了几十年,工资却涨不上去,心里难免不平衡。

职称名额限制严重

职称名额有限,尤其是高级职称(如一级、高级教师),简直是“僧多粥少”。

很多老师即使符合条件也无法晋升,只能干等着。

这种“天花板效应”严重限制了教师的职业发展,尤其是年轻教师和农村教师。

评审标准不够科学

现在的职称评审,太看重论文、学历这些“硬指标”,反而忽略了老师的实际教学能力。

结果就是,有些老师为了评职称,拼命写论文、搞材料,甚至托关系、走门路,教学反而成了“副业”。

评审过程不够公平

中小学高级职称指标常被领导干部占用,一线教师难以通过正常途径获得。

评审过程中存在论文造假、人情关系等问题,导致教师对职称评审失去信心,结果难以服众。

02

取消一级职称岗位限制,可以借鉴这些地方政策

按教龄自然晋升

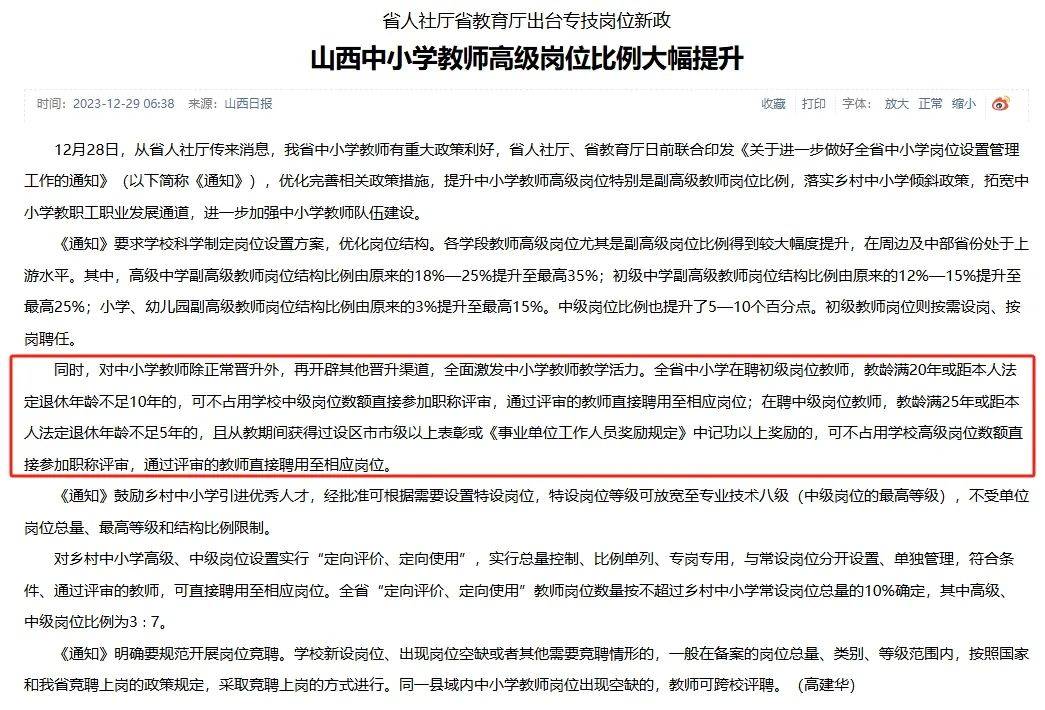

目前,已经有部分省份已试点“按教龄晋升”政策。例如山西省规定:

教龄满20年或距法定退休年龄不足10年的初级岗位教师,可不占用中级岗位名额直接参加职称评审;

教龄满25年或距退休不足5年的中级岗位教师,可直接参加高级职称评审。

放宽职称名额限制

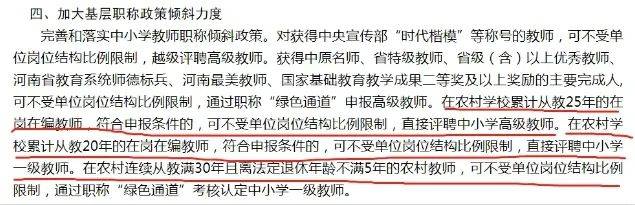

逐步取消一级职称岗位的名额限制,特别是对农村和偏远地区的教师,应给予更多政策倾斜。例如河南省规定:

在农村学校累计从教25年的在岗在编教师,符合申报条件的,可不受单位岗位结构比例限制,直接评聘中小学高级教师。

在农村学校累计从教20年的在岗在编教师,符合申报条件的,可不受单位岗位结构比例限制,直接评聘中小学一级教师。

在农村连续从教满30年且离法定退休年龄不满5年的农村教师,可不受单位岗位结构比例限制,通过职称“绿色通道”考核认定中小学一级教师。

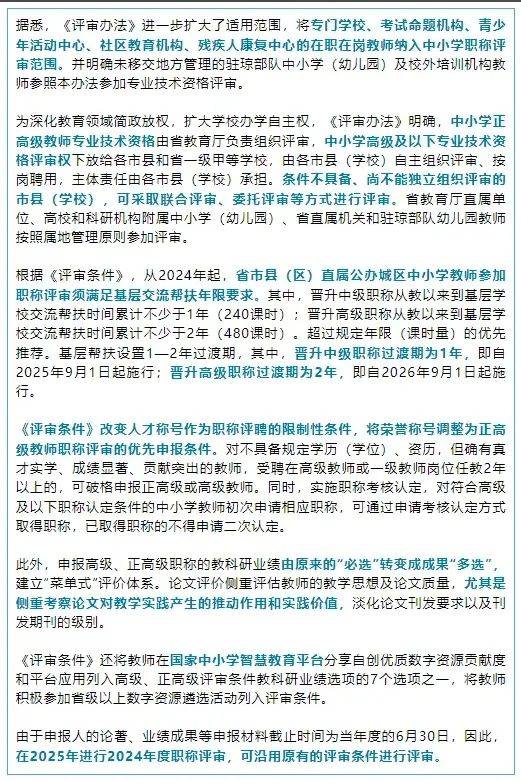

优化评审标准

职称评审标准应该从“重论文、重学历”转向“重教学实绩、重师德表现”。

例如,海南省已下放职称评审权至学校,强调以教学能力、学生评价和实际贡献为主要依据。

03

取消教师职称岗位限制的好处

促进教育公平

取消名额限制后,老师们不用再为了职称争得头破血流,收入差距也会缩小,大家都能更安心地教书,进而促进教育系统的和谐发展。

激发老师积极性

老师们不用再为评职称“内卷”了,可以把更多精力放在教学上,这有助于提升教学质量和学生的获得感。

稳定教师队伍

特别是农村和偏远地区的老师,取消职称限制后,他们的职业发展更有保障,从而减少师资流失,稳定教师队伍。

04

改革可能遇到的两大难题

第一、评审权下放,会不会有人钻空子?

职称评审权下放到学校后,可能会有人钻空子,搞“人情评审”。因此,需要建立完善的监督机制,确保评审过程的公开透明。

第二、老师会不会直接“躺平”?

如果职称限制完全取消,有些老师可能会觉得“反正都能评上,不用努力了”。因此,需要在放宽限制的同时,建立科学的激励机制,确保教师持续提升专业能力。

【写在最后】

职称,是压在无数教师心头的一块巨石。为了争取到那有限的名额,他们熬夜写论文、四处奔波找材料,甚至不得不放下手中的粉笔,去追逐那些与教学无关的“硬指标”。课堂成了“副业”,学生成了“背景”,而职称,却成了他们挥之不去的痛。

2025年两会提出的“取消一级职称岗位限制”,像一场及时雨,浇灭了老师们心中的焦灼。如果这个建议真的能落地,从此,他们不必再为职称挤破头,不必再为名额争得心力交瘁。只要教龄达标、符合条件,晋升不再是遥不可及的梦。

愿这项政策落地生根,让每一位老师都能放下焦虑,回归课堂,安心教书。因为教育的本质,从来不是职称的高低,而是那份对学生的爱与责任。

愿老师们从此心无旁骛,用热情点燃课堂,用智慧启迪心灵,让每一堂课都成为孩子们成长的养分。

这才是教育最美的样子。